●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(145)

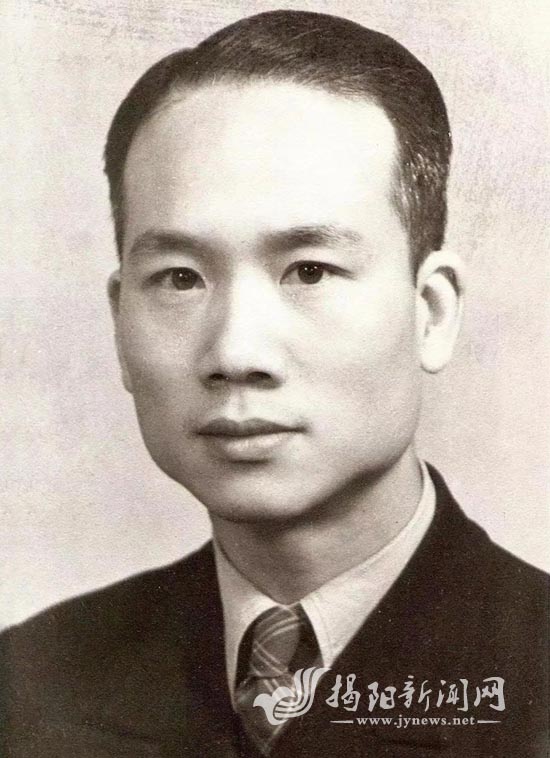

林超(1909~1991)。

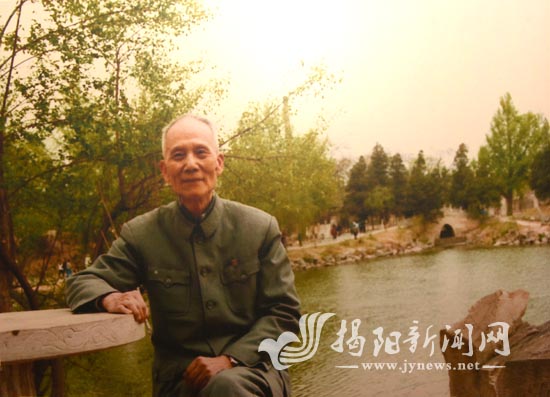

林超教授在北京大学未名湖畔(1989年)。

林超故居位置图。阿 龙 制图

林超故居。阿 龙 摄

林超教授和学生在北京家中合影(1990年)。

揭阳林超纪念中学。阿 龙 摄

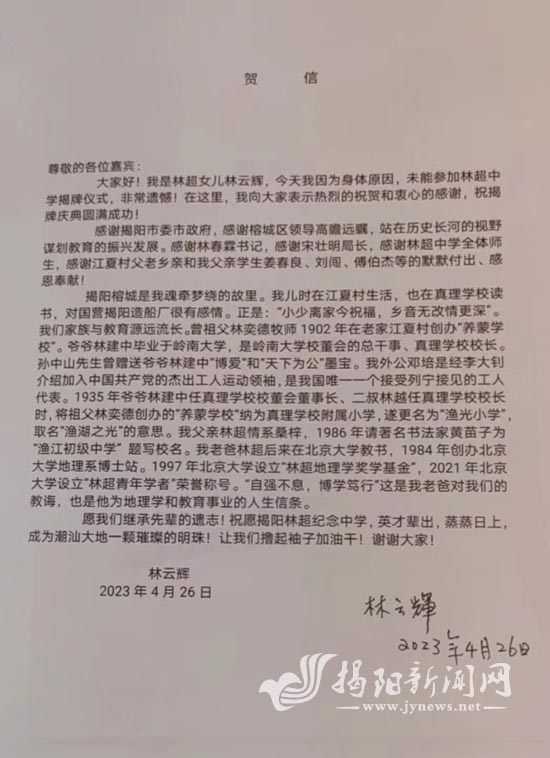

林超之女林云辉贺信。

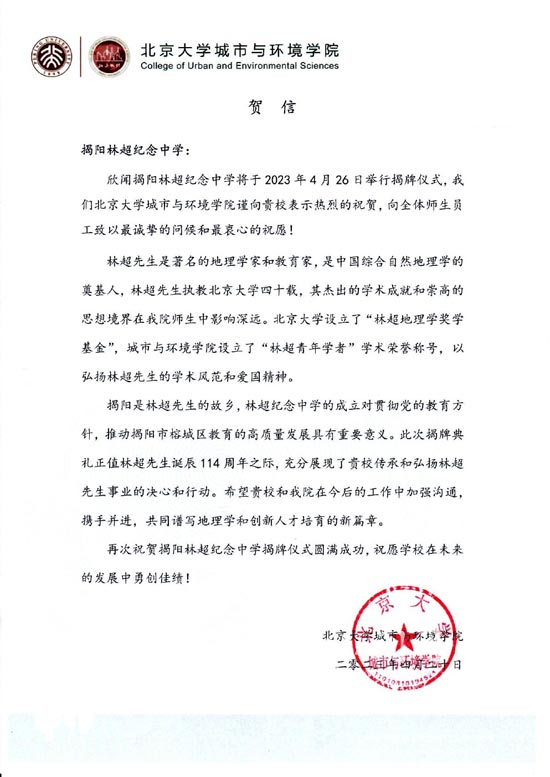

北京大学贺信。本文照片除署名外均由 林永信 提供

在中国的地理学界上,林超(1909~1991)声名显赫:他是国际地理学大师、联合国教科文组织顾问、中国地理研究所原所长、《中国大百科全书》地理卷主编、北京大学地理学博士站创办人,被公认为中国地理学会走向世界的第一人、中国综合自然地理学的奠基人、珠穆朗玛峰的正名人、中国人文地理学的开拓者……这样一位勋绩卓著的地理学泰斗,就出生在揭阳渔湖江夏一个教育世家,是故里人民引以为傲的杰出先贤。

在“行走绿廊,感受水城文化”的第145站,我们特意来到渔湖街道渔江村(江夏村)寨西围大巷28号——林超先生童年的居所,试图通过“故居”这扇窗口,追忆大师不平凡的一生。

良境育英才

林超1909年4月13日出生于广东揭阳渔湖江夏村(今渔江村)。江夏村坐落于渔湖腹地,境内四条小溪蜿蜒环绕,流水潺潺,在林超先生故居前汇聚之后流入榕江奔向大海,先人称此地为“四水汇一龙”,清代苍梧县令林邦杰曾赞此地为“湖腹跨胜”,是“能兴能旺之地”。据《揭邑化龙桥东林氏族谱》记载,江夏村肇创于明代宣德三年戊申(1428),古往今来兴学重教,人文蔚茂。创乡始祖林西川曾立下家训:“忠孝绍家声,诗书绵世泽;赖有贤子孙,斯文重出色。”明代天启年间(1621~1627),乡贤林春泽设立“书田”,奖励高中科第的乡人读书上京路费之用。文化传承,成就了江夏村人才济济的局面。林超正是从这样一个诗礼传承的文化之乡走出揭阳,贡献祖国,面向世界,成为具有国际视野的大家。

“林超先生的家庭,在江夏村是声名极盛的书香门第,其家族精英辈出,对国家和社会做出了巨大的贡献,乡里人引以为傲。”据渔江村党委书记、村委会主任林荣炎和相关资料介绍,林超的祖父林奕德(1865~1941),一生积极开展教育和福利事业。早在1902年,便在江夏村创办了渔湖第一所初级学校——“养蒙学校”,对潮汕早期教育事业作出了积极贡献;林超父亲林建中(1883~1948),是一位教育家、林业学家。他是揭阳真理中学首任华人校长(相关内容可回看本系列第52站“揭阳真理中学”)、岭南大学校董会总干事、潮州大学(筹建)常委,是潮汕地区第一批剪辫子、第一个开办国语学习班的人,其工作业绩获孙中山先生褒奖,曾亲题“博爱”二字惠赠。林超岳父邓培(1883~1927),是中共早期共产党人和杰出工人运动领袖,中国共产党第三届、第四届中央候补委员,是我国唯一 一个受到列宁接见的工人代表。

“一代英才的形成,主观起决定作用,然而,大爱的环境,诗礼的传承,是造就林超爱国、诚信、大度等高尚品格的渊源。”出于对杰出乡贤的景仰,江夏村人、市政务服务数据管理局四级调研员林永信同志多年来致力于林超文化的研究传播,在对林超的成长环境和江夏村人文历史进行了大量调研后这样表达自己的看法。

据林永信同志整理的资料《中华地理一奇峰——林超先生传略》描述,祖父林奕德“施恩为福”的理念和强烈的爱国情怀,以及父亲林建中的济世思想和人文影响,都对林超的人生思想产生了深远的影响。另外,母亲黄景慈(1884~1955)的勤劳仁爱、好善乐施,以及行医的姑母林益和(潮汕第一位女西医)的严谨温存、豁达理智和博爱处事的教导,都让少年林超受益匪浅,对林超性格影响较大。仁爱乐业的家风及家族亲眷的优秀品质,犹如汩汩流水,潜移默化沁入身心,促使林超一生谨记家训,社会责任感强烈,从而成就了后来仁者、智者,一代宗师的大家风范。

书香门第、教育世家,使得林家人文蔚茂,才俊辈出。据2009年统计,林超先生及弟妹、子侄三代就出了博士4人,硕士11人,学士35人,海外留学深造的20人,林氏家族“一门四博士、二代十医生”的佳话在江夏村广为流传。

功彪地理界

林超与地理结缘,始于大学时期。1926年,刚满17岁的林超以优异的成绩考取上岭南大学,攻读文科,翌年转入中山大学哲学系,在选修外系课程中,追随德国教授威廉·克勒脱纳(Wilhelm Credner)、瑞士教授汉姆(Ham)学习地理、地质,自此确立了以研究地质、地理为终生奋斗的目标。

1934年,林超以优异的成绩获得中英教育基金的资助(中英庚款),到英国利物浦大学地理系求学,并在4年后获得博士学位,成为英国利物浦大学历史上第一位地理博士学位获得者。自此开始,一系列地理学相关的“第一”或开创性工作都与林超联系在一起:战火纷飞的1938年,怀着教育救国理想的林超,未等到博士学位证书授发仪式,就赶回中国,接任了中山大学地理系主任的重担。这一年,他29岁,是我国有史以来最年轻的地理系主任。

1940年,林超参与创建中国地理研究所,带领同仁完成了《乡土地理调查手册》。这是我国近现代地理学史上第一个地理调查标准,为我国地理科学考察走向规范化、标准化开了先河。

1947年,林超担负起中国地理研究所第三任所长的重担。这一年,他38岁,是截至目前在中国地理学发展史上最年轻的地理所所长。解放前夕的中国地理研究所成为我国地理学人才最重要的储备库。

1949年,国际地理联合会在停止了15年后在葡萄牙里斯本召开第16届世界大会,林超以中国地理研究所所长和中国代表团团长的身份参加了这次大会,只身为中国取得国际地理联合会国家会员的资格,他是使中国地理学会走向世界的第一人。

1950年,他仔细地研究了在英国购置并带回来的30多本关于西藏的地图和书籍。他研究了西藏地理和人文历史,考证了世界第一高峰命名的来龙去脉,提出将世界第一高峰由埃拂勒斯峰正名为珠穆朗玛峰的意见。1952年经政务院批准,全国使用珠穆朗玛峰这个名字。

1954年,他发表了大学教学使用的《中国自然地理区划大纲》。该区划方案成为我国历史上第一个全国性的综合自然地理区划方案。

1984年,他被聘请为《中国大百科全书》总编委和地理学卷主任;这一年,他成为北京大学地理系第一位博士研究生导师。

1987年,他把自己培养的第一位博士送到军队开展军事地理学研究,成为我军第一位博士。

1989年,他在北京大学地理系创建博士后流动站。

1990年,以他作为主任的《中国大百科全书·地理学卷》、主编的《中国地理学名词词典》相继出版。

……

林超把毕生的精力献给了他挚爱的地理学事业,推动了我国地理学科的发展和壮大,是中国地理科学的一座丰碑。1989年5月4日北京大学举行校庆,北京地理学会与北京大学地理系共同举办学术研讨会,庆祝林超先生80寿辰。会上,著名地貌学家曾昭旋教授在致林超的贺词中作了精辟的概括:“如以竺可桢先生为中国现代地理学的开山大师,那么林超先生就可以说是我国地理学的第二代开山大师。”并作诗相贺,称赞林超先生为“中华地理一奇峰”。

桃李满天下

林超在地理界的学术成就是卓越的,然而,最为人津津乐道的还是他高尚的大师风范。林超一生任过中山大学、清华大学等6所名校的教授,1952年起一直在北京大学任教。他在课程和教学研究上独树一帜,是一位贡献卓著的地理教育家。

“林先生除了学问好之外,他在做人这方面更值得学习,他学贯中西,身上有圣贤气象。”在林超教授学生口中,林先生博学精思、教泽流长,不拘一格选人才,他用自己的钱请亲属朋友在国外为学生买书,把自己的书房当作课堂,他亲自整理国内外最新成果资料供学生们学习,把世界水平地理学热点议题拿到课堂上让学生们讨论,他把学生推荐到国内外地理学的前沿,为学生们的进步竭尽全力,他的高尚品德,正如首都师范大学教授马礼在接受采访时评价那样“已超出他的学术才智”。

1982年,一位青年复员军人傅宗科给他来信,谈到自己有志自费全国地理考察旅行。林超立即复信予以支持,并建议:“沿着徐霞客当年旅行考察的路线,进行考察。”同时,邀傅宗科到家中做客,讲解中国地理学的发展方向及考察应注意的事项,并将他介绍给发起纪念徐霞客活动的有关人士。傅宗科历尽艰辛,在沿途政府和人民帮助下,终于完成了旅行路线的考察,被誉为“当代徐霞客”。后来,在“伯乐”林超教授的鼓励帮助下,傅宗科还实现了到北京大学进修地理学的愿望!

林超教授善于发现和培养地理人才,在长达61年的地理学研究和教学生涯中,他以无限的爱心、科学研究的精神以及全身心的投入,成就了其桃李满天下。作为北京大学第一批博士生导师、北京大学地理系博士后流动站的创建人,林超教授先后指导过2名博士后、10名博士和10多名硕士,培养出姜春良、刘闯、傅伯杰、杨开忠、蔡运龙、王仰麟、秦其明等高级地理人才,成为当今我国多个领域的领衔人物。受其教泽的学生遍及全球,不少已成为知名学者。

林超教授把对地理学事业的全部热爱倾注在培养学生的大业上,受过他资助和扶持的学生对之念念不忘。为传承先生的创新精神,1997年,在林超去世的6年后,林超的学生、中国科学院地理科学与资源研究所研究员、首位荣获国际科技数据奖的女科学家刘闯女士从美国回到中国,和儿子刘阳在北京大学出资设立“林超地理学奖学基金”,嘉奖品学兼优的北大地理学学子。这是北京大学在地理学领域唯一 一项奖学金项目,也是少有的出资人和奖项名字不同的奖项。

“林先生是一本读不完的书,我希望让更多的人去读他、去理解他,去从中受益。”刘闯女士由衷地表达对师恩的感念。

精神永传扬

作为揭阳走出去的杰出代表,林超先生对家乡和家乡人有着极深的感情。采访中,记者从潜心研究林超文化的渔江村村民林传明口中得知:林超先生待人宽厚,虽身居京华,却心系桑梓,每逢家乡人有事相求,不分贫富贵贱,他总是热情奔赴,尽力相帮。家乡新建“渔江初级中学”,林超先生请著名书法家黄苗子为学校题匾,家乡筹建敬老院,林超先生赋诗相贺,诗云:少饮渔湖水,老居北京城。青春恨聚少,白首更情深。阵阵南飞雁,悠悠游子心。何时归故里?相见话升平!其对家乡的至亲至切、至情至深略见一斑。

1947年,得知潮汕地区编修地方志,时任中国地理研究所所长的林超主动与修志办联系,成为《潮州志》地理篇的特约修纂。在编修《潮州志·地理》时,由于历史资料记载不详,潮汕的地质情况不明确,编纂地理志存在许多困难,林超为此花了不少精力。1948年,时任《潮州志》主编的饶宗颐致函林超,商议潮汕地理概貌调查事宜。经林超推荐,中央研究院研究员、地质专家陈恺南下汕头,负责潮汕地理概况、地质矿产调查工作。林超还嘱咐时任揭阳真理中学校长的二弟林越配合协助饶宗颐对揭阳地理地质的调查工作,使《潮州志·地理》得以顺利修编。至今,潮汕地区的地理概况就是林超当年派员测绘并编写的。

林超教授在地理学的卓著功勋,也给了揭阳故里后人无上的荣光和启迪。2009年,在纪念林超教授诞辰100周年的一系列纪念活动中,揭阳市政府不仅积极组团到京参与,还专门摄制了《中华地理一奇峰——追忆百年林超》纪录片、斥资“修旧如旧”重建林超父亲的故居“敬德堂”,并将其辟为真理中学校史馆。2011年国际地理联合会、国际科学数据委员会和中国地理学会联合签署协议,共建“林超地理博物馆”,国学大师饶宗颐为该馆题名。2016年中科院地理所、中国地理学会在揭阳设立科教基地。目前,这些基地已成为衔接中科院地理所、中国地理学会和地方政府良好合作的平台,成为林超地理学事业和地理学精神继往开来的有效载体。

2021年,北京大学设立“林超青年学者”学术荣誉称号,以弘扬林超先生的学术风范和爱国精神。2022年8月,揭阳市创建“揭阳林超纪念中学”,继往开来,发扬和光大林超文化。今年4月26日,“揭阳林超纪念中学”举行揭牌仪式。此举意义重大,得到各界大力关注和鼎力支持,北大城市与环境学院、林超的女儿林云辉、学生纷纷发来贺信,林超先生的得意门生姜春良将军还专门为该校题匾,寄语揭阳人民传承林超精神,发奋图强,把林超纪念中学办出特色,办出品牌,办成揭阳人民满意、全国知名的一流学府。共同来推动地理学和揭阳教育的高质量发展。

“林超先生祖父林奕德创办‘养蒙学校’,父亲林建中辞官一心办学,励精图治把揭阳真理中学经营成广东知名学府。林超薪火相传,培桃育李,创办北京大学地理系博士站、博士后流动站。林氏家族几代人兴学育才,硕果累累,是揭阳教育事业的引领者、践行者。”林永信同志认为,榜样的力量是无穷的。林超先生爱祖国、爱家乡、爱学生、爱地理,为我国地理事业做出了不朽的贡献,他为家乡发展尽其所能,是揭阳人民引以为豪的高级知识分子和杰出乡贤,是桑梓的榜样,国人的骄傲,他的精神,必将在新的时期,为家乡揭阳的发展起到更加巨大的引领和激励作用。