●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(227)

周易故居位置图。阿 龙 制图

周易故居。阿 龙 摄

门匾上“奉政第”3字须仔细辨认方可看出。阿 龙 摄

揭阳学宫文化广场西南角。昔日周氏祠堂、寿萱堂和二思楼均在拆迁中为这片景区作出牺牲。围墙外即为奉政第小巷,路灯后房子即为奉政第。阿 龙 摄

城隍路东段街景。正中偏右位置为奉政第小巷,右侧为揭阳学宫文化广场。阿 龙 摄

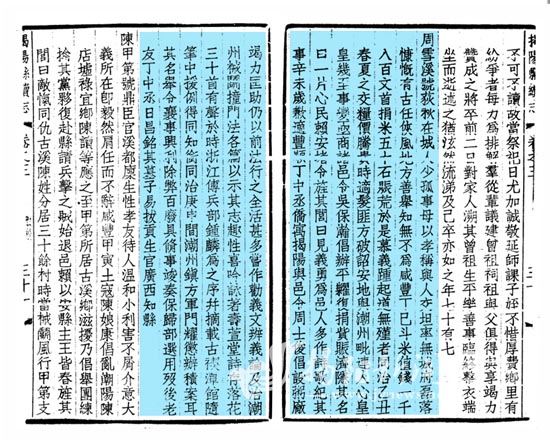

清光绪《揭阳县续志》周雪溪传。阿 龙 截图

奉政第大堂石雕。阿 龙 摄

陈文昭(右)和周易重孙周诗光在城隍路奉政第巷口“周子元奉政第”景点标识介绍牌前交谈。池 妍 摄

周易(1858~1922),字子元,号芷沅,以字行世,自署味菘园主、二思楼主,榕城人。清光绪十一年(1885)拔贡,从广西一些小县知县,做到知州,任职期间政绩突出,口碑很好。民国时期任揭阳县第一任民政长(县长)。任揭阳县长期间,积极维护地方稳定,推动县衙机构革新,为民国初期揭阳的社会过渡和稳定做出了积极贡献。

2025年季春,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到位于榕城区中山街道店马社区的城隍路,探访了周易的故居“奉政第”,了解到这位清末民初揭阳名士留下的诸多事迹。

自幼勤奋好学,善作诗文

周易自幼秉承家风,勤奋好学,善作诗文,人称他“万卷读破下笔有神”。少年时,常跟随其父周雪溪出入丁日昌持静斋书楼,饱览群书,打下深厚的文史基础。

“周易早年得到丁日昌的赏识,可以说是丁日昌的得意门生。” 说到这里,榕城区革命老区建设促进会副会长、《环城榕色——揭阳古城文化时空》一书的编委会成员陈文昭向记者说起了一段周易与丁日昌的有趣故事:传说清光绪年间,丁日昌因病在揭阳城里休养。那时候,有个叫周易的,在丁公馆与丁氏诸子弟共读。一日,周易在庭中散步,随手折了一枝花,拿回书房,恰为丁日昌所发觉。丁日昌见他乱摘花朵,心中颇为不悦,遂跟着进入书房。周易见丁日昌骤至,急忙将花藏起。丁日昌假装不知道,对周易说:“我有一对要考你,如果对得好有赏,对得不好应听责罚。”接着,丁日昌便吟:“小书生暗藏春色。”周易听后,知道是责其折花藏花之事,不由面热耳赤,即便答道:“老大人明察秋毫。”丁日昌见他才思敏捷,且对得工巧,不仅没有责罚他,反而加以勉励,要他致志攻读,来日必有成就。辛亥革命后,周易果然为揭阳县第一任民政长(即县长)。

清光绪二年(1876),周易曾跟随福建巡抚丁日昌渡海到台湾,辅理学政文牍。第二年返回揭阳,在家修读。清光绪十一年(1885),周易参加乡试乙酉科拔贡生,周易奉旨入乾清宫,朝见光绪皇帝。

目睹官场腐败,辞官归乡

据文献资料记载:光绪十三年(1887),潮州知府朱少虞为新修府志,令下属各县修志备用。揭阳县令王崧聘县学教谕李星辉为总纂,邑举人许希逸、周易二人为分纂,依清乾隆刘业勤编《揭阳县志》体例将乾隆以后的县志进行续修。翌年春,初稿写就。两年后,李星辉再对志稿进行编辑、订正,历时数月编成,名为《揭阳县续志》。周易应王菘委托修《揭阳县续志》,对揭阳地方文化的传承和发展起到了重要作用。

不久,周易即以试用知县候补广西。初为广西巡抚幕府,历任博白县(今属玉林市)知县、归顺州(边疆地区散州,级别相当于县,州治在今百色靖西市新靖镇旧州村)知州。光绪二十八年(1902),因政绩卓著,才能突出,周易升任鬱(yù,揭阳话ug4(熨),1956年简化并入郁,但历史地名除外)林(治所在今玉林市区)知州。在任时曾劝各乡试种棉花,且著有《种棉浅说》。

不久,周易目睹官场腐败,互相倾轧,内忧外患,深感朝廷无能,英雄无用武之地,失意之余,便辞官归家。

德高望重,被公推为民国揭阳首任县长

宣统三年(1911),武昌起义成功,潮汕革命军何子英、刘任臣于11月11日入驻揭阳,知事范晋藩闻风弃职逃离。革命军改组县衙,设民政局,揭阳县一些有代表性的乡绅一致推举德高望重的周易为第一任民政长(即县长)。

据1943年2月21日《揭阳民国日报》记载:“民国肇造,县府革新,辛亥十一月二十八日,邑人周易奉委为本县民政长,摄理县政。”

据揭阳市文史专家孙淑彦《揭阳历代县长考论》载:“辛亥年十一月二十七日揭阳推翻清帝制,二十八日(1912年1月16日)在揭阳学宫开会推选周易为揭阳县县长。时称‘民政长’,表示与清朝有别。县署称‘安民局’。”

据《榕城镇志》卷十四《人物志》周易传:“周在职数月,对维持治安、废除清制苛杂陋规,颇具劳绩。”1912年元月中旬,县安民局转发省都督府颁布法令:“废除苛捐杂税,严禁烟赌,兴办教育,移风易俗。男人剪发辫,不得纳妾,妇女不准缠足,提倡男女平等。”周易任揭阳县长时处于新旧政局交替时期,他的任职,新旧两派都可承认,起到平衡作用。

翌年七月二十五日(1912年9月6日),由省派大埔人张龙云接任县政。广东都督府令各县民政长改称为“知事”,安民局改称“县公署”。周易遂成为揭阳史上第一且唯一的民政长。

后周易曾任国民政府中央政治会议议员,入京供职。旋离京赴广西任桂林道尹,在广西任职期间,政绩卓著,口碑很好。不久又弃职归里。

民国初年,周易为保护揭阳考院免被官府拍卖拆迁,大声疾呼,只身上告至教育部,使揭阳考院得以保全。

晚年弃政从教,造就人才颇多

晚年,周易致力于教育,历任汕头礐石中学及榕江学堂教席,专心从教,并在家设馆授徒,达10年之久,推动了地方文化发展。

民国十一年(1922)十月,周易因病卒于家中,享年65岁。周易一生笔耕不辍,主要著作有《味菘园诗抄》《栎园诗钟》《味园杂作》《台游日记》《燕游日记》等,内容涵盖诗词、游记、杂论,文风典雅,兼具文学与史料价值。

据《环城榕色》一书载:关于周易的生平,在黄乾修《揭阳八十年乡宦耆寿闻见录》一书中有其传略,摘录如下:周易,字芷沅,在城都人。其尊甫周雪溪先生,援例得同知衔,性喜吟咏,著有《寿萱堂诗存》,平生乐善好施,义周乡党。邑中称为善士,县志有传。芷沅幼承庭训,学有渊源,志行高洁,敦厚浑朴,年十五考上庠,十九登光绪乙酉科拔贡,廿二岁赴部考职,朝考一等,大挑知县,分发广西,署郁南县(今属广东省云浮市)知县,累升归顺直隶州知州,著有政声,民初在籍。辛亥九月革命成功,本县知县范晋藩弃职,由邑中绅者公推周氏任县民政长,权摄县事。周氏主政期年,勤政爱民,上和下睦,政声显著。退职后,晚年任教汕头礐石中学,桃李成材甚众。寿至六十五卒。子履泰,上庠,在京供职。

从上面的文字,可知周易的生平大致履历:光绪十一年(1885)考中拔贡,分发广西试用知县,后升至归顺直隶州知州。中华民国初元,周易被公推为揭阳县民政长,晚年弃政从教,造就人才颇多。

在新编《榕城镇志·卷十四·人物志》中,对周易在“省方派员接替”他的揭阳县民政长后,又说他“卸职后旋任国民政府中央政治会议议员,广西桂林道尹”。这个所谓的“国民政府中央政治会议议员”,需要予以说明。1913年10月,袁世凯当上中华民国的总统后,下令解散国会,重新成立了个人御用机构——政治会议。据1913年的上海《申报》和1914年的《政治会议文件图表》一书的记载:1913年12月,广东省奉命选派两名人员出任政治会议议员,其中之一就是周子元。可知周子元在某个层面和北洋政府存在一定的交葛。现在有些学者不了解,说他“辛亥革命时被推举为揭阳县民政长,一年即卸任,后充广东参议员”,这是不符合史实的。另说他“入都供职外交部主事”,更是张冠李戴。据林清扬《璞山续集》的记载:“入都供职外交部主事”者,是周易的次子周履泰。

“奉政第”为周易父亲所建

记者一行在陈文昭的带领下,来到了周易现存的故居——奉政第。这座府第是清代同治年间(1862~1874),由县同知周雪溪(周易之父)所建。按清代官制,同知对应的官阶是“奉政大夫”,故称“奉政第”。

奉政第和揭阳城隍庙在同一轴线上,主体建筑坐北朝南,大门朝东,门额标有灰塑做成的“奉政第”3个字,现在还留有明显锤凿的痕迹,应为20世纪60年代至70年代所毁。进门之后,是一个长方形天井,西面与门楼对位的是西厢房,主体建筑一厅四房,左右梢间由前廊格仔进出。大厅的前廊为石结构窗台,窗台墙面左右各分三格方肚,从左至右刻有“忠信孝悌”四字浮雕,每二字之间由开光螭龙方肚分隔,既体现主人修身齐家的要旨,又体现工匠的独运匠心。主座明间用瓜脚筒月梁柱扇,前廊格仔用方筒弯板构架,东西间前廊则用丁头栱凤髻斗挑檐。

据住在这里的周易后人、今年79岁的周诗光介绍,自己在这里出生、成长,过去这片地方,周氏一族除了这处“奉政第”外,还有周雪溪的“寿萱堂”和周易的“二思楼”以及周氏祠堂等建筑,形成一个规模颇大的周氏建筑群。据了解,当年周易建于城隍庙东侧的两层八间“二思楼”作为藏书与著述之地,楼中藏书丰富,后虽散佚,但成为地方文化地标。

在2005年揭阳学宫文化广场拆迁建设中,周氏祠堂、寿萱堂和二思楼均纳入拆迁范围。学宫文化广场建成后,在西侧垒起一堵景观围墙,围墙外变成一条城隍路通往奉政第的小巷。21世纪20年代初,榕城区文化旅游体育部门在巷口设立“周子元奉政第”景点标识介绍牌,介绍景点情况。

陈文昭说,周易一生横跨两个时代,既保留传统士大夫的文化底色,又在民国初年的政治变革中尝试革新,成为揭阳近代史上兼具官声与文名的重要人物。周易的事迹体现了清末民初地方名士“为官一任,造福一方”的责任感,以及在时代变迁中对文化传承的坚守,其著作与实践至今仍为研究揭阳地方史的重要素材。