●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(238)

罗萬傑(1613~1680)画像。资料相片

罗萬傑故居位置图。阿 龙 制图

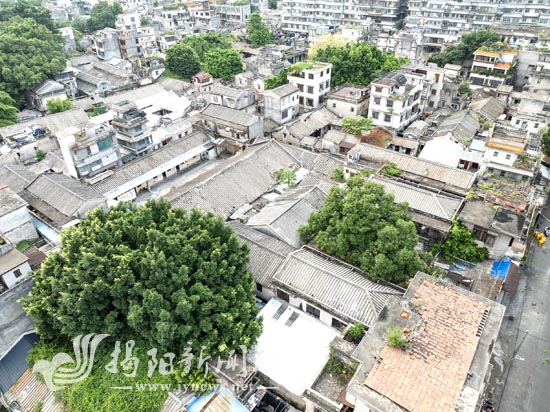

罗萬傑故居鸟瞰。郑楚藩 摄

罗萬傑故居东部,今为韩祠路中段西侧一所幼儿园。阿 龙 摄

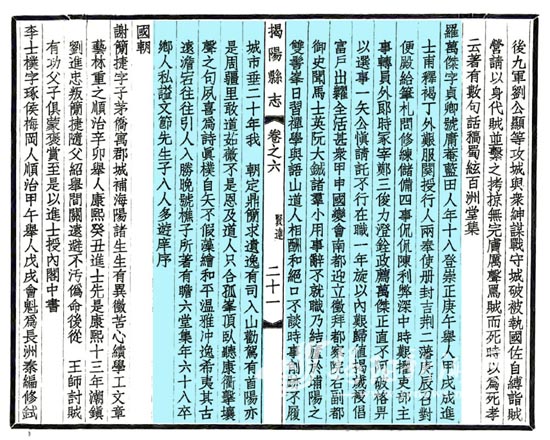

清乾隆《揭阳县志》有罗萬傑传。阿 龙 截图

在榕城区中山街道永革社区通判巷,孙淑彦老师(右)指着东侧房屋旧围墙说,这就是“罗吏部”的西围墙。阿 龙 摄

孙淑彦老师(左)向记者介绍罗萬傑一生事迹。阿 龙 摄

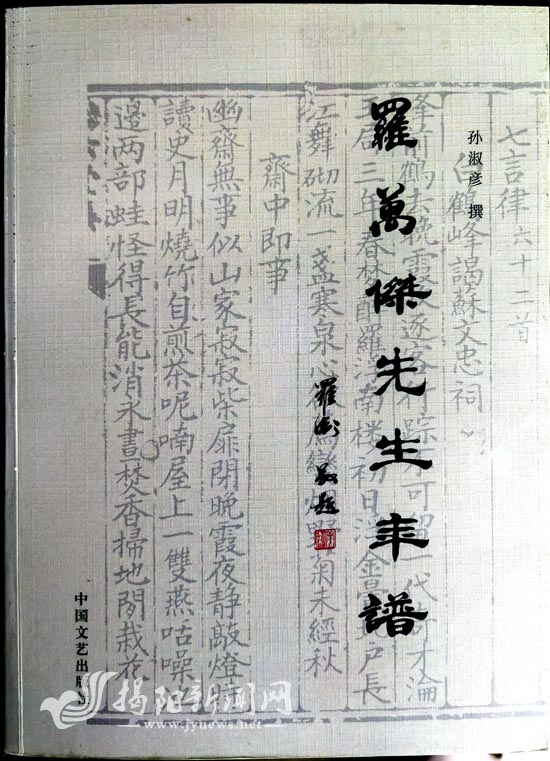

孙淑彦编著《罗萬傑先生年谱》一书。

罗萬傑(1613~1680),字贞卿,号庸庵,晚号龙山樵夫,谥文节先生,祖籍揭阳县蓝田都上阳(今梅州市丰顺县汤南镇隆烟永丰村),出生于揭阳县城魁隆坊学宫泮河西溪西岸罗厝祠(今韩祠路中段西侧),是明朝的官员和将领。曾任吏部主事、验封司员外郎、文选司郎中、都察院右佥都御史。他为人正直不阿,忠肝义胆,能文能武,是“潮州后七贤”之一。

2025年仲夏,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到榕城区中山街道人称“罗吏部”的罗萬傑故居,穿越300多年时空寻访他力澄吏政、爱国爱民的故事,感受他“故国云深千里梦,空山秋老满头霜”的无奈与沧桑。

出身书香门第,自幼聪颖好学

在揭阳著名学者、原揭阳市丁日昌纪念馆、民俗博物馆馆长、《罗萬傑先生年谱》一书作者孙淑彦先生的引领下,我们来到位于学宫旁边的罗萬(wàn,揭阳话bhuang7(忘7),1956年作为可简化偏旁简化为万,本字实际上与万(mò,揭阳话mog8(莫,复姓万俟、万纽于首字))合并简化,但历史人名例外)傑(jié,揭阳话giag8(竭),1955年作为杰的异体字停用,但历史人名例外)故居,敲开了邻居一户人家的门。开门的是68岁的罗愈斌,他说,因罗萬傑曾任吏部主事,周围群众便把他家的房屋称作“罗吏部”。“罗吏部”东侧沿街部分于新中国成立初期作为县商业局,后来被改为幼儿园。我们登上了罗愈斌家三层楼的天台,可见到“罗吏部”西侧的大致轮廓,有大树高过屋顶,主厅屋顶的屋脊有一些塌陷。“罗吏部”为罗萬傑当官后在罗厝祠的基础上扩建而成。

据记载,罗萬傑出身书香门第,自幼聪颖好学。罗萬傑的祖父罗六山,以明经起家,诗书孝友,世德流芳;其父罗拱阳,字端瑛,号衍六,邑庠生,仗义敦孝,勤于学问。其长兄萬俊,二兄萬僖,郡学学生。三兄弟名字均取单人旁。罗氏一门都是读书人。

罗萬傑幼佩遗训,勤奋好学,加上生性聪颖,一切史书“上口触目皆如重阅”,好像都是读过了的,一读便懂。10岁时即能写文章,有神童之称。12岁时已诗文并茂。15岁中秀才,少负才名,18岁中举人,22岁中进士,从此步入仕途。与林大钦、翁萬达、郭之奇、黄奇遇、许国佐、萧端蒙等齐名,世称“潮州后七贤”。

生性刚直不阿,为官忠于职守

孙淑彦介绍,罗萬傑于崇祯四年(1631)中举人,崇祯七年(1634)登进士,初授行人司行人。在明末风雨飘摇的政治舞台上,罗萬傑可谓官场的一股清流,他刚正不阿,忠于职守,勇于担当,十分令人敬仰。尽管职位不高,但他以独特的人格魅力和卓越的才能,赢得了极高的声望。

崇祯十年(1637,丙子),年仅25岁的罗萬傑,便肩负起奉使册封吉藩(江西)的重任。他虽年轻却沉稳老练,在册封过程中,以严谨的态度和得体的言行,圆满完成使命,初露锋芒。两年后,27岁的他再次奉使册封荆藩(湖广)。这两次重要的任务,不仅展现了他出色的沟通与应变能力,更让朝廷看到了他值得托付重任的潜质。28岁那年,是罗萬傑官场生涯的重要节点。崇祯帝召对便殿,询问修、练、储、备四事。面对皇帝的垂询,罗萬傑毫无惧色,侃侃而谈。他的回答详陈己见,不仅切中时弊,更提出诸多独特见解,其对时局的深刻洞察和精准分析,得到崇祯帝的嘉许。这一场君臣对话,让罗萬傑在朝堂之上声名远扬,也为他赢得了更多施展才华的机会,他被擢为吏部主事,后转验封司员外郎、掌文选司郎中、都察院右佥都御史。

此后,罗萬傑协助吏部尚书郑三俊整顿冗员,力澄铨政。孙淑彦《罗萬傑先生年谱》载:郑三俊视他为左右手,着力整顿朝廷冗员,精兵简政。罗萬傑也拟施展才能报效朝廷。在这一时期,罗萬傑以儒家思想为主,讲求经世致用。在这个过程中,他刚正不阿的性格展现得淋漓尽致。他坚守廉洁底线,面对各种诱惑,始终不为所动。他想以自己严谨负责的态度和竭尽所能的努力,让朝廷的用人之道公平公正,让百姓的福祉更有保障。

可惜,理想与现实往往不一致,这个时期的朱明王朝,已是病入膏肓,朝中派别林立,互相掣肘,罗萬傑在《燕邸漫兴五首》中说“忧时漫许屠龙手,玩世真同捋虎须”,表达了他处处受到抵制,无法开展工作的处境,徒有无可奈何的叹息。

襟怀豁达善良,施济灾民无数

孙淑彦说,罗萬傑襟怀豁达,慷慨善良,在京6年,官衔虽不显赫,却一直关心民瘼、乐于助人;返乡守孝期间,面对天灾,更是挺身而出,成为百姓的 “守护神”。

在吏部任职时,罗萬傑坚持正义,勇于担当,敢于为同僚说公道话。家乡揭阳县令张明弼遭人忌恨,在考核中被恶意列为下下级,面临降级调离的处分。罗萬傑深知张明弼的为人和做事方式,没有选择置身事外,而是毅然向上司请求从轻降调。张明弼不清楚内情,一度误会是在吏部任职的罗萬傑排挤他。罗萬傑也没有做过多的解释,直到后来真相大白,张明弼才明白自己错怪了罗萬傑,对他满怀愧疚与敬佩。罗萬傑这种为正义不怕招来麻烦、不惜背负误解的胸怀,像大海一样包容而深沉。

罗萬傑对同乡的关爱和情谊,更是如春风化雨,温暖人心。邑人张宗昌两次感染疫病,生命危在旦夕。疫病如同恶魔,令人望而生畏,但罗萬傑没有丝毫退缩,他亲自延请名医,求寻良药,精心护理。在他的不懈努力下,张宗昌终于转危为安。另一位同乡林一奇进京参加廷试,不幸感染瘟疫病故。其童仆因害怕传染,无人敢靠近遗体。罗萬傑获悉后,不顾酷热,亲自操办殓棺治丧之事。他的举动,不仅是对同乡的告慰,更是对生命的尊重,展现出人性中最光辉的一面。

崇祯十六年(1643)春,罗萬傑因母去世归里守孝。心怀丧母之痛,他仍不忘体恤民生。当时适逢榕江洪水暴发,谷物无收,饿殍遍野。面对大雨水灾、饥荒肆虐的惨景,他毅然放下个人悲痛,带头赈灾救灾,亲自向知县倡议赈济灾民。他凭借自己的威望与真诚,敦劝家乡富户拿出囤积谷物,平价卖给百姓。为了让更多人免于饥饿,他不辞辛劳,亲自前往福建等地采购米粮,分发给百姓,“救活无数”,一大批民众得以在饥荒中存活下来。

在京城,罗萬傑是正义的守护者、同乡的依靠;回到家乡,他是百姓的希望、灾难中的脊梁。他的高尚人格,如同一座不朽的丰碑,激励着后人,让温暖与善良在人间传递,让正义与担当永不褪色。

无惧家国遭难,奋勇图保一方

崇祯十七年(1644,甲申)“甲申国变”,李自成打进北京、吴三桂勾引满清入关,到处刀光剑影,饿殍遍野,生灵涂炭。其后,南明弘光、隆武、永历3个政权先后建立。罗萬傑虽然“生不逢辰国步艰(李星辉题诗)”,但他无惧家国遭难,尽出家资,约诸同志募兵勤王,与南明政权遥相呼应,奋勇抵抗图保一方。

当时弘光帝立于南京,下诏征封罗萬傑为都察院右佥都御史,他不愿与掌权的马士英、阮大铖等奸党共事,辞不赴职。由于南明政权错用“借虏平寇”之计,1646年(丙戌),南京和福州小朝廷相继沦亡。清将率兵入粤,声明谁先降者则为本县县官,丰顺士弁吴六奇首先率众到闽粤边境迎降,并愿为清兵向导,招抚各地士弁。在吴六奇的帮助下,清兵很快攻下粤东地区,到处烧杀抢掠,镇压反清武装。罗萬傑“无儒生气,有宿将风”,他无惧家国遭难,变卖家产,训练乡丁,“脱却青衫披战甲,书生上马作将军”,举兵勤王,誓死抵抗清军。

他废家产筑丰顺金鼎寨,与郭之奇、辜朝荐、何士冢等结“陶社”,商议匡复大计。当时形势曾一度甚好,国人都以为明朝中兴可望。可是到了夏六月四日,潮阳陷于清军。秋九月,清军会同吴六奇,攻陷潮州。十二月,清军攻占广州,广东全部陷落,清军以斧钺爵禄威逼利诱明遗臣,要他们顺应天时,辅佐新主。由于清兵的强大,土寇的骚扰,吴六奇的助敌,致明遗臣的各种努力付之东流。

罗萬傑见大势已去,只好遣散兵卒,从此退隐闲居,30年山居足迹不入城市,日与牧童樵夫为侣。永历三十四年(1680,清康熙十九年),罗萬傑去世。

隐居长林丰草,高风亮节永存

罗萬傑后来一直隐居山林,不事新朝。他高风亮节、忠肝义胆、爱国爱民的精神,永远值得后人怀念。

孙淑彦说,虽然最后罗萬傑他们这些上马作将军的书生或疆场殉难,以身报国,或隐居山林,遁荒海外,但莫不忠义奋发,志节皎然。崇祯十七年(1644)明亡后,天下陷入明清易代的混乱格局。此时罗萬傑在家乡,远离朝廷,他虽身处乡野,却不顾个人安危,以地方士绅之身回应南明政权,将家族财富转化为抗清力量,其家国情怀远超同时期许多贪生怕死、变节投靠新朝的官员。

弘光帝在南京即位后,曾下诏征封罗萬傑为都察院右佥都御史,但他因为“不愿与掌权的马士英、阮大铖等奸党共事”,宁可放弃仕途也不愿与奸佞同流合污,辞不赴职。他坚守“天下兴亡,匹夫有责”的信念,极尽自己最大努力保护家国和人民,尽毁家资以民间力量抗清,表现出强烈的爱国精神和忠义气节。

罗萬傑在《祭孙戒庵文》中表达这样的观点,世人认为孙戒庵“隐居独善,淡泊盟心,仅目之为高人,为清士;而不知翁忠君爱国之诚,悲天悯人之感,蕴结于中而偶发抒于长林丰草之间,嵚崎历落之际也”。孙淑彦说,这实际是夫子自道,借祭好友说明自己为什么要隐居“出世”。故国不存,挽天无力,只能销声匿迹,保存晚节。他的诗句“野寺寒灯独卧处,关心一夜到梅花”,说明他不论在哪里,都会关注社会,关心民瘼。

罗萬傑出家时才30多岁,如果想在新朝当官,“何求不获”?清康熙一统天下之后,为了稳定政权,曾命揭阳县令入山敦请罗萬傑出山任职,但是他以诗委婉表达“忠臣不事二主”的意思,对亲友的劝说也婉言谢之。他自书的碑文为“明龙山樵夫罗某之墓”,说明他至死心存故国。卒后,友朋称其为“文节先生”。

当后来战乱平息,天下太平,刀光剑影暗淡,鼓角铮鸣远去,罗萬傑也默认了,人民能够安居乐业,也是好事。只要“能以王道牖我民”,他就支持,还希望清朝统治者要改善人民的生活。他谦恭容众、宽仁爱人的思想,才是最深层的意识。

诗文真挚朴实,书画意境深远

孙淑彦老师除著作《罗萬傑先生年谱》外,还点校出版了《罗萬傑诗文集》,他说,罗萬傑能诗善文,诗风遒劲,格合三唐,体兼刘白。文则冲淡雍容,真挚朴实。著有《瞻六堂集》。清道光年间担任过潮州教授的冯奉初谓其诗:“风神秀朗,不露忧忿焦杀之音,盖身世沧桑之感,已消融于三十年贝叶经声中矣。”现代国学泰斗饶宗颐曾评论罗萬傑“所为诗歌,风格遒迈,鲜蹈江湖粗犷之气,而皆心存故国,抱痛之深。”

罗萬傑退隐之际以诗留别诸眷属云:“几年尘土混衣冠,大泽栖迟梦已闲。破釜昔曾闻项籍,夺铛今窃效陈抟。孤踪冷比飞鸿爪,去志迅同落涧湍。从此黄岐峰头月,清宵应各照团圞.”诗一开篇,便勾勒出诗人在乱世中辗转的疲惫身影,早年的壮志豪情已随国祚倾颓而渐次荒芜。昔闻项羽破釜沉舟以决死战,今却只能效仿陈抟“夺铛”而退,一“昔”一“今”的对照中,藏着对无力回天的悲叹,那效法隐士的举动,浸润着心有不甘却又不得不然的辛酸。诗中饱含怆然之意,表达了国亡家破的无奈心情。

他遁居之后的诗文,更是将满腔忧愁寓于其中。如“一卧峰头惊景换,青袍白马不胜悲”,故国兴亡,都在无限感慨之中。又如“愤成楚曲沉湘怨,羞把楞严面壁看”“百年天地空回首,佳节徒惊日是人”“凭君莫举旧时话,又教新亭泪眼多”,都是心怀故国的悲苦之声,这些诗从心坎中流出,深深打动读者的心扉。

罗萬傑《答邑令敦劝出山》七绝二首:“竹马迎来冬日温,条风远拂陇头村。首阳亦属周疆里,敢道食薇不是恩。”其二:“一扫浮氛今已清,几家鸡犬月中行。道人只合孤峰顶,卧听康衢击壤声。”清朝统治者入关后,罗萬傑誓不作二臣,以此诗答邑令,自己虽然生活在清朝,但甘愿隐居禅林,重德轻身,食薇饮露,高兴时听听大道旁边击壤游戏传来的歌声,倒也清心自在,乐在其中。

罗萬傑“所著诗文,半不存稿,盖不欲以诗人文人自待”,因此流传下来的不多,仅200多首(篇)。历经兵燹,他的诗文已十不存三。书画也是罗萬傑的拿手好戏,行书有珍藏于汕头市博物馆的行草诗轴一件;还有一件师颜的楷书匾。他的画作没有流传下来,但他有不少题画诗,如“携来霞岭云千片,散作榕江画一函”“欹斜高士影,憔悴骚人魄。不受众欣怜,远神先自得。”“傲骨秋来瘦,幽香月里生。嫣然重一笑,不肯作倾城。”孙淑彦说,对他而言,书画属于馀事,是旁骛,流传下来的极少。但是这些“馀事”也了不起,如同他的人格和诗文一样,受到后人的敬重和珍惜。