●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(247)

黄独峰(1913~1998)。

黄独峰故居位置图。阿 龙 制图

黄独峰故居。林佳燕 摄

宝锡巷名为黄独峰所题。林佳燕 摄

宝锡巷口。林佳燕 摄

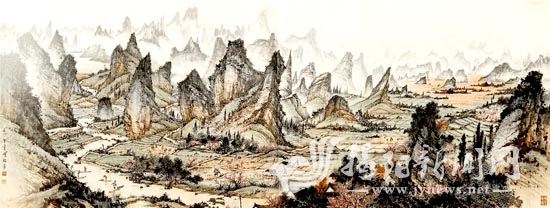

桂西春晓。黄独峰 作

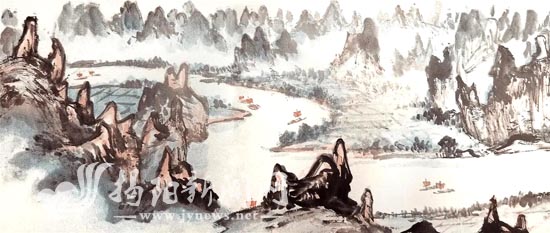

漓江百里图(局部)。黄独峰 作

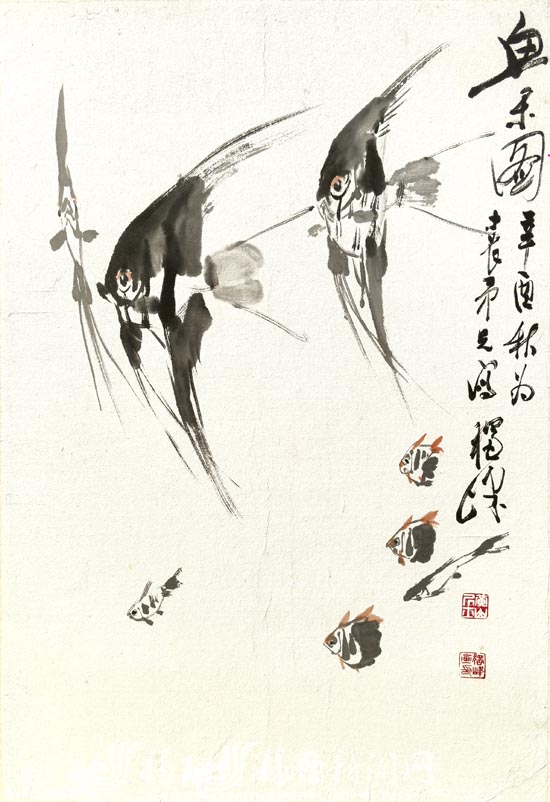

鱼乐图。黄独峰 作

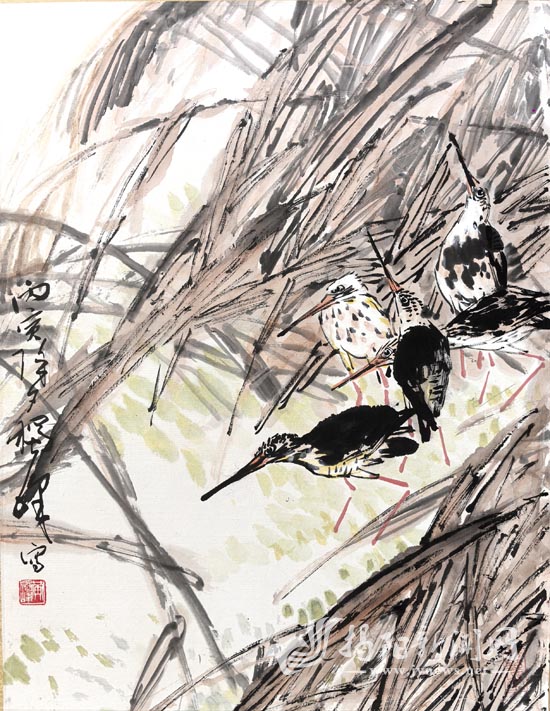

鸟雀。黄独峰 作

梅。黄独峰 作

揭阳市美术家协会原主席李惠文(右)评价黄独峰作品的海派特征。阿 龙 摄

从揭阳榕城的中山路宝锡巷穿行而过,拐进一处藏着民国记忆的院落,一栋三层钢筋混凝土楼房静静矗立——这便是黄独峰故居。建筑内部呈“回”字形布局,首层天井映着天光,二层东面是潮汕传统厅堂,门框、窗框的灰雕装饰带着中西合璧的巧思,那些纹样历经近百年风雨仍保存完好,仿佛还留存着主人当年挥毫泼墨时的墨香。1991年,88岁的黄独峰最后一次回到家乡,带着一批画作赠予亲朋,将一生艺缘与故土紧紧系在一起。在揭阳,他的痕迹不止于故居:解放前省亲时为家门所在的“宝锡巷”题写巷名,20世纪70年代应揭阳表带厂之请题厂名……这些墨迹如同他与家乡的对话,见证着一位画坛大家的赤子情怀。

2025年初秋,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到中山路宝锡巷黄独峰故居,寻访这位从揭阳水城走出的知名画家的艺坛故事。

艺路初启:从榕城到天下

黄独峰(1913~1998),原名黄山,号榕园,又号五岭老人。1929年,16岁的他拜入揭阳画师邝碧波门下,初学任伯年派花鸟,笔墨间已显露出对生灵的敏锐感知。彼时的揭阳,文人雅士往来频繁,画坛风气浓厚,邝碧波的教导为他打下了传统花鸟的根基,也让他早早明白“师法自然”的真谛——后来他笔下活灵活现的神仙鱼、牡丹,或许从这时便埋下了伏笔。

1931年,18岁的黄独峰经同乡孙星阁(十万山人)介绍,远赴广州入学春睡画院,师从岭南画派创始人高剑父。春睡画院是岭南画派的“摇篮”,高剑父主张“折衷中外,融合古今”,撞水撞粉的技法、西洋透视原理的运用,彻底打开了黄独峰的艺术视野。他在这里系统学习渲染之法,画风初显厚重秀逸的特质,成为高剑父的第一代传人。1936年,为拓宽艺术边界,黄独峰东渡日本深造,在东京的画校中钻研日本画对传统与现代的融合之道。这段经历让他学会在东方笔墨中融入朦胧意境与装饰趣味,这一收获后来化作《北海写生》系列里的烟云雾气,成为他山水画的独特韵味。

1938年他赴香港,创办《现代艺术月刊》,以画笔为刃,记录时代风云;1943年在韶关创办“颂风画院”,广纳学子,传播画艺;抗战胜利后,又与高剑父在广州共创南中美专,任国画系主任,将岭南画派的火种播撒给更多年轻人。这段岁月里,他还组织“再造社”“越社”“丹荔社”等艺术社团,与方人定、司徒奇等同道切磋,在动荡中坚守着艺术的阵地。

1950年,在岭南画派声名正盛之时,黄独峰做出一个关键选择——在香港拜入传统派大师张大千门下。张大千精通董其昌、石涛笔墨,擅长山水人物,将北宗山水的雄浑与南宗的秀逸熔于一炉,与高剑父的革新风格截然不同。对此,张大千曾幽默地评价他:“过去打少林拳,现在打太极拳。”这一“跨界”拜师,是黄独峰对“集大成”的追求。张大千“搜尽奇峰打草稿”的创作理念深化了他对“师造化”的理解,而传统笔墨的研习则让他的写生摆脱了单纯的形似。正如评论家萧遥天对他的评价:“师传统与师造化双管齐下,手目所及,畅所欲焉,自我风格渐渐形成。他自感对艺术的钻研,没有大千师,则不能深入;没有剑父师,亦不能超出。”一“入”一“出”之间,黄独峰的艺术格局逐渐清晰。

跨界求索:从笔墨到风骨

1952年,黄独峰移居印度尼西亚,在棉兰创办中国画院。东南亚的热带风光为他的创作注入了新的活力——茂密的雨林、灵动的海鸟、斑斓的热带鱼,成为他写生的对象。他将东南亚艺术的装饰趣味融入画作,工笔花鸟更显清丽,写意作品多了几分异域意趣,其画在东南亚声名鹊起。1960年,怀着对故土的眷恋,他放弃海外优渥生活,举家回国,定居广西,任教于广西艺术学院,从此开启了艺术生涯的高峰期。

黄独峰是画坛罕见的“多面手”,山水、人物、花鸟无所不精,而“写生”是他所有作品的灵魂。国画大师齐白石曾亲笔称赞他为“写生妙手”,这背后是他“行万里路”的坚持:山水画多源于实地写生,大江南北的奇峰秀水都曾入他画稿,1976年创作的《漓江百里图》长卷(23cm×1640cm)更是写生与创作结合的巅峰——他以青绿山水的明丽绘漓江碧波,以水墨写意的洒脱画两岸奇峰,全景式展现漓江的百里风光,成为漓江画派的奠基之作。

他的花鸟画尤为出彩,热带鱼、牡丹、海鸟是常客,而“神仙鱼”堪称他的艺术标志,如同齐白石的“虾”、徐悲鸿的“马”。黄独峰笔下的神仙鱼悠然游于水中,头部与上鳍连为一体,简化了繁琐细节,却更显灵动。为了画好神仙鱼,他常蹲在鱼缸前观察其生活习性,从鱼鳍的摆动到鱼鳞的光泽,皆了然于胸。笔墨上,他不刻意追求变化,单纯自然,却能捕捉到神仙鱼的神韵;构图简约清晰,主题突出,赋予这一常见水族新的艺术内涵。1964年,他的《神仙鱼》入选伦敦中国艺术展,轰动英伦,海外艺坛称其为“独峰一绝”,这尾鱼也成为20世纪中国画的标志性符号之一。

对于黄独峰花鸟画及墨梅作品的精妙之处,揭阳市美术家协会原主席李惠文曾为记者展示刘晓杭藏家所藏黄独峰《鱼乐图》《鸟雀》《梅》三幅作品,并给予评析。谈及《鱼乐图》时,李惠文指出,这幅作品鲜明呈现出海派特征:用笔极为准确,寥寥数笔便勾勒出神仙鱼游动的姿态,形态灵活逼真;尤为难得的是笔墨处理上的“浓破淡,淡破浓”技法——浓墨勾勒的鱼鳍与淡墨晕染的鱼身相互渗透、映衬,既让墨色层次丰富多变,凸显出神仙鱼的立体质感,又巧妙营造出水中光影流动的朦胧效果,而这一切细腻的笔墨掌控力,正源于黄独峰极强的写生能力。针对以《鸟雀》为代表的花鸟画,李惠文进一步强调其“当代意识非常浓郁”:黄独峰并未固守传统花鸟画的程式化表达,而是融入对现代审美的理解,即便将这些作品置于当下艺术语境中,依然不显落后,足见其艺术眼光的前瞻性。至于墨梅作品,李惠文则聚焦于“浑厚”特质:“这幅墨梅非常浑厚,充分体现了梅的苍劲风骨。”他特别提到,这种浑厚并非一蹴而就,而是黄独峰晚年逐渐形成的风格,是岁月沉淀与艺术修为交融的结果,让梅的精神气韵通过笔墨得以深刻传递。

黄独峰的艺术成就,还源于他对“书画同源”的深刻理解。他深知书法是绘画的基本功,早年便潜心研习米芾、董其昌的书法,用笔放纵飞动,一气呵成,有“逸笔草草”的画意。他将书法笔意融入绘画,笔下的山石如篆隶般厚重,花鸟如行草般灵动,真正做到了“直从书法演画法”。他曾说:“用笔要如吴昌硕那样古拙”,这份对笔墨的苛求,让他的作品不仅有视觉之美,更有文化之韵。

在风格上,黄独峰真正做到了“汇各家之长”:工笔和小写意作品兼具岭南画派的明丽与张大千画风的精致,色彩丰富和谐,结构明晰准确;大写意作品则以海派语言为主,注重书写性,气韵生动。正如艺评家所言,他的画有“海派韵,岭南胆,传统神”——海派的洒脱、岭南的革新、传统的底蕴,在他笔下融为一体,毫无违和。他自己也坦言:“写实要像高剑父那样自如,用色当如齐白石那样对比强烈,气魄应具徐悲鸿那样雄浑。凡能善集天下之大成者,日后必能自成一家。”这番话,既是他的艺术追求,也是他一生的真实写照。

师者仁心:从画案到杏坛

在广西艺术学院的数十年里,黄独峰不仅是画家,更是一位桃李满天下的师者。他主张“师法自然”,要求学生“向自然偷生机”,常带着学生深入漓江、黄山写生,手把手教他们观察山石的纹理、水流的节奏、花鸟的动态。在教学中,他从不强迫学生追随自己的风格,而是鼓励他们“学古而不泥古,学洋而不崇洋”。正是这种开放的教学理念,让他培养出一批批有独立思考的画家,推动岭南画派西移,最终催生了以漓江山水为特色的漓江画派,为中国画坛注入了新的活力。2013年“黄独峰传派弟子师生作品展”展出其7幅经典作品及弟子佳作,彰显其艺术脉络的延续性。正如弟子黄格胜所言:“他的一生都在选择、探索、扬弃,是真正的艺术家典范。”

除了教学,黄独峰还身兼数职,为文化事业奔走:他曾任中国美术家协会理事、广西美协主席,推动广西美术的发展;任广西侨联主席、致公党中央常委,搭建中外文化交流的桥梁;任广西政协副主席,为文化政策建言献策。他的画作多次作为国礼赠送外国政要,1989年《富贵寿》赠予金日成,成为中外友好的见证;他在上海、北京及泰国、新加坡等地举办画展近50次,让中国书画的魅力传遍海外。

风骨永存:从丹青到永恒

黄独峰的艺术生涯,并非一帆风顺。早年他转投张大千门下时,曾引发岭南画派部分成员的质疑,认为他“背离师门”;中年在印尼侨居,虽声名鹊起,却始终牵挂故土;晚年虽艺术成就斐然,却仍保持着对艺术的敬畏之心。但他从未因争议而停下探索的脚步,正如他在《谈谈中国画》中所言:“创作之道路应有‘善师造化而夺造化之神’。览宇宙之宝藏,穷天地之常理,窥自然之和谐,悟万物之生机,饱游饫看,冥思遐想,穷年累月,胸中自有神奇,造化自为我有。”

他的著作,是他艺术思想的结晶:《明清写梅画人传略》梳理传统画史,《黄独峰神仙鱼画谱》分享创作心得,《中国之花鸟画》探讨技法传承,还有《独峰画集》1~7辑收录毕生佳作。这些著作不仅是他个人艺术的总结,更为后世研究中国画提供了宝贵资料。

1998年,黄独峰走完了86年的人生旅程,身后留下数千幅书画作品,以及无数弟子的追思。他的艺术,如同他笔下的神仙鱼,逍遥自在却充满力量;他的人格,如同他画中的漓江山水,雄浑厚重却不失灵动。如今,他的故居仍在揭阳榕城静静矗立,他的画作被收藏于各大美术馆,他培养的漓江画派依然活跃在画坛——这位“集大成而自成一家”的画坛独峰,从未真正离开。

黄独峰曾说:“不求含韵而含韵自至,不求法备而法自备。”这是他对艺术的至高追求,也是他一生的写照。他用笔墨勾勒出天地万物的生机,用赤心书写出艺术家的风骨,在中国画坛的历史上,留下了属于“独峰”的独特印记。