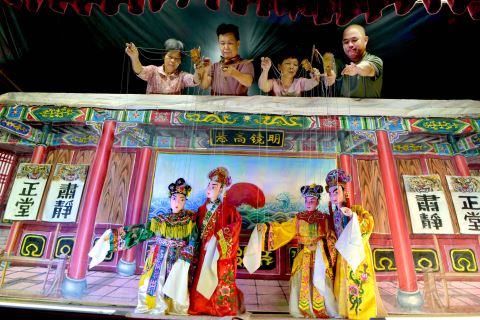

指尖轻挑丝线,木偶宛然如生,于方寸舞台上,演绎百态人生,道尽古今传奇。10月1日至3日晚,揭西县华艺线剧团在该县坪上镇五联村车墩新寨连演三晚,精彩的提线木偶戏点亮了乡村的夜晚,也唤起了乡亲们的童年记忆。“剧目令人捧腹大笑,唤起了久违的亲切感,让我重回儿时的时光。”作为资深摄友的村民黄先生,特意用相机记录下这一独特木偶艺术。在他看来,惟妙惟肖、形神兼备的提线木偶戏不仅承载着客家族群独特的民俗风情,更勾连着人们心中温暖的文化乡愁。

提线木偶艺人自上而下提拉丝线来控制木偶做出各种动作,以精湛技艺赋予木偶鲜活的姿态和丰富的情感。

高礼华用半生时光诠释对木偶戏的热爱与坚守。

刻木牵丝,悲欢喜怒皆成戏

提线木偶戏被誉为“让木偶活起来”的民间艺术,艺人通过提拉丝线来控制木偶做出各种动作,以精湛技艺赋予木偶鲜活的姿态和丰富的情感,塑造出众多栩栩如生的角色,展现出细腻逼真、生动传神的艺术特色。是木偶戏四大种类之一,也是我国最有代表性的古老剧种之一。在我国的木偶艺术当中,提线木偶的形体最大,表演难度也最大,因为要让木偶动起来,全靠它身上的牵引线,因此提线木偶又被叫作“悬丝傀儡”“线戏”。

提线木偶戏历史非常悠久,源于汉,兴于唐,盛于宋。随着中原移民南迁,传入粤东地区已有700多年的历史。在揭阳,从清末时五经富庵背新村人吕德门从福建泉州学艺,回乡创办“黄竹头木偶戏剧班”开始,提线木偶戏就活跃在揭西客家地区民间,至今已有100多年的历史。

揭西提线木偶戏所用木偶高达七八十厘米,头、手、脚皆以樟木雕刻而成,胸腹则用竹(竹皮)做成,全身一般设置有10多根操作线。因其以木为主,群众习惯称之为“柴头戏”。木偶人物形象丰富,造型夸张,服饰、头饰逼真,生、旦、净、丑、公、婆各个行当齐全,每个行当的动作、行步、举止均有独具章法的操纵技巧。表演时,在幕后的演员,配合着音乐,一边操纵木偶,一边演唱。较之其他木偶戏,揭西提线木偶戏因木偶形体高大、舞台也更加宽阔,锣鼓一起,一个个形似真人的木偶粉墨登场,唱念做打,演绎世间悲欢离合,唱念爱恨情仇。

提线木偶戏一般轻装简载,舞台小、演员少,街头巷角、山坡田埂、门坪广场均可搭戏棚。客家地区每逢建桥造祠、迎神赛会等重要庆典、传统节庆都必得请演提线木偶戏,酬神又愉人。“生旦文武共一箱,穿州过海走城乡。悲欢喜怒皆成戏,唱做翻爬自有腔。忠奸今古分声色,是非美丑善铺张。手口随心提拉扯,痛快淋漓演一场。”这首诗,正是提线木偶戏艺术形态和表演特色的生动写照。

以偶做戏,延续艺术传承文化

“簇簇人群看出神,登台傀儡似活人;长笛锣鼓紧又密,抬头东方天已明。”这首民谣见证了群众对提线木偶戏的喜爱程度,就算是看到天明都浑然不觉。在娱乐方式相对单一的过往时代,提线木偶戏因其生动的表演和丰富的故事内容而备受推崇。晚清至民国时期,提线木偶戏可谓“遍地开花”,揭西五经富、河婆、上砂等地就有几十班木偶戏,涌现出吕德门、吕竹喜、吕竹木、曾还元、刘秀凤、曾拉香等杰出的木偶演员。

揭西提线木偶戏表演剧目多为传本戏(长篇故事)与杂耍戏(短篇滑稽表演),题材多取材于历史故事、神话传说、民间生活等。最初以汉剧唱腔为基础,采用段嗓(喉音)演唱,曲调高亢宏亮,行当唱法分明,喜剧诙谐而悲剧哀婉。后来,剧目又融入客家山歌演唱精华、客家方言说白,以至于“木偶戏”在揭西客家地区一枝独秀,并有了“戏王”之称。

“在木偶戏的传统剧目中保存着客家地区的民间信仰及婚丧喜庆等习俗内容,很多与群众的生活相关。几乎是与客家人相伴共生,成了民众日常生活与精神生活内容的有机部分。”华艺线剧团团长、揭西提线木偶戏省级非遗代表性传承人高礼华告诉记者,揭西提线木偶戏在发展过程中,不断融入揭西客家地区民间文学、音乐、民俗等,承载着客家族群独特的民俗风情和精神信仰。通过一场场精彩纷呈的木偶戏表演,观众们不仅得以领略传统戏剧艺术深厚的文化底蕴,也传承着中华民族仁义礼智信的核心信念,感悟着客家族群忠孝礼义廉耻的祖训家风。因此,在高礼华看来,传承提线木偶戏不仅是对古老木偶戏艺术的延续,更是对客家文化的传承。

高礼华执掌的华艺线剧团,其前身正是吕德门创办的“黄竹头木偶戏剧班”。改革开放后,高礼华的老师曾还元重新集结了因“破四旧”而解散的戏班班底,创立了“龙江木偶戏剧班”。1995年,龙江木偶戏剧班由高礼华接手并更名为“华艺线剧团”,一直延续至今。剧团所用的木偶道具是“师门”多代传承而来,印记着岁月的痕迹,也凝聚着艺人的赤诚匠心。

真情守望,濒危绝艺待“破圈”

2012年,揭西提线木偶戏入选省级非遗名录。殊荣背后,却是日益严峻的传承危机。

这个剧种有着中国传统戏曲载歌载舞的共性,无声不歌,无动不舞,既要有声腔表演的“唱功”,更要有操纵提线的“线功”。木偶戏的表演技艺主要指演员的操偶功夫。表演时,演员站在齐胸的布景后面,自上而下提着长达3公尺至4公尺的丝线,凭感觉和肌肉记忆理线、挑线,操纵木偶跪坐跑跳、挥笔弄剑,体现出充盈的生命感和活力。更重要的是,提线木偶演员还要将主体情感与观念意识加注于木偶,完成“情”与“灵”的传递与表达。这就是提线木偶表演的最大难度。

“学习这门手艺,需要有足够的恒心和耐性。投入较大收入微薄,现在没什么人愿意学了。”言语间,高礼华颇有些落寞。人才和资金一直是技艺传承的瓶颈。剧团目前保持着十人的规模,个个是多面手,但全是兼职。平时下田的、打工的,有戏约时才聚在一起排练。市场在持续萎缩,鼎盛时年演百余场,如今最好的年景也不过七八十场,一般都在五六十场。微薄的经济收益,让演员的生计难以保障,更严重制约着提线木偶戏的艺术创新和传承发展。更现实的是场地困境:停放木偶的两间平房是租来的,排练要搭台,如今也没有一个固定像样的场所。

提线木偶戏如何延续、保护、发展与传播,成为高礼华最头疼的问题。自接手华艺线剧团后,他不断地寻求提线木偶戏的发展门径。从汉腔到山歌剧的转变,可以说是与时俱进又接地气,线剧团不断地推出《墙头记》《范丹传奇》《租妻案》《茶楼恨》等山歌剧,并深入乡野,演进校园,努力促进提线木偶戏的传承、传播。

“我从17岁入行,这根丝线就把我牵住了,我唱上路(上手之意)了,提上线了,就走不掉了。”高礼华如是形容他与提线木偶的相依相偎。他因一把好嗓子被曾还元相中,招入剧团,一干就是五十多年。如今他依然是剧团表演的主力,唱念做打样样在行。他还是目前为数不多能唱汉腔的,记者在现场就被他高亢浑厚的汉腔清唱和极具穿透力的段嗓喉音所惊叹。

年近古稀的高礼华,尽管历经岁月“褶皱”,对提线木偶戏的热爱却丝毫不减,情怀依旧。而一脉师承的一份责任和担当,则让高礼华不敢轻易有所松懈。面对100多年的提线木偶的历史,他必须让其延续和传承下去。令他欣慰的是,随他学艺十几年的外甥陈纪克,开始接过他手中的接力棒,并于今年8月入选为揭西提线木偶戏的县级非遗代表性传承人。目前,陈纪克的两个儿子也在课余开始学习提线木偶戏。高礼华说,现在他们手头上接到的戏约已经有20多场,观众的信任与热情也激励着他们继续演下去。“希望有更多人来关注揭西提线木偶戏,也希望这份民间艺术年轻人能接得上、接得稳,让它代代相传、发扬光大!”

非遗名片

提线木偶戏是被誉为“让木偶活起来”的民间艺术,又称“柴头戏”,古称“悬丝傀儡”“线戏”,是木偶戏四大种类之一,也是我国最有代表性的古老剧种之一。

揭西提线木偶戏活跃于客家地区已有100多年的时间,从最初的以汉腔(汉剧),用段嗓(喉音)演唱,到后来又加入了客家山歌剧、客家方言说白,融入了揭西客家地区民间文学、音乐、民俗等,形成了深厚的文化积淀。2012年,揭西提线木偶戏被列入第四批广东省非物质文化遗产名录。

撰文:蔡烨华 摄影:黄少华 江 浩

(编辑:悦声)