刘佑局在展览新闻发布会上致辞。 受访者 供图

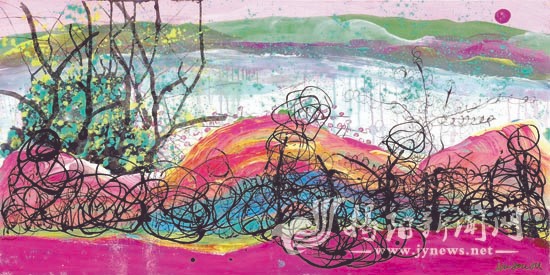

红日 刘佑局 作

挺立 刘佑局 作

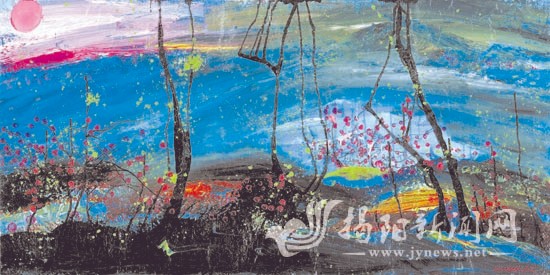

三棵树 刘佑局 作

金秋的意大利罗马,深厚的历史韵味与浪漫的艺术气息交织。近日,罗马国立现当代艺术馆内,迎来一场跨越山海的文化对话——揭籍著名艺术家、幻象主义绘画创始人刘佑局的个人作品展“有界与无界”在这里举行。作为中意文化交流重点项目之一,这场展览不仅因其视觉震撼而备受瞩目,更以其跨越哲学与绘画疆界的思想维度,引发意大利艺术界与学术界的广泛关注。从揭西大山中走出的刘佑局,以艺术为桥梁,打破文化的 “界”,抵达心灵的 “无界”,促进中国现代艺术走向世界。

跨越文化边界的艺术盛宴

此次展览共展出刘佑局近年来创作的代表作品39幅,涵盖油画、综合材料及中国传统水墨。整个展览空间以“界”与“无界”两部分构成:前半部分呈现具象与抽象的交叠,后半部分则以光影、线条与虚实构筑出一种“幻象的秩序”。在这些画作中,刘佑局将西方现代艺术的抽象张力,巧妙地编织进东方哲学的内省之境,让《三生万物》的空灵禅意与罗马的古典气韵隔空对话,借《神秘的小岛》的深邃思索打破时空桎梏。在《荆丛》中,空间被反复切割与重组,现实的秩序被撕开,使观者在裂隙中寻找意义;在《光影交错》中,光与色被极度稀释,物象似在消散之中重生。

“有界与无界”不仅是一场艺术展览,更是一场思想的实践。它让人们重新思考:艺术的边界在哪里?文明的对话如何超越表层形式,进入认知的深处?刘佑局的绘画,在虚实之间开出一条通向心灵之路,也在哲学与艺术的交汇处,呈现出“第三思维”的力量——那是既不囿于形式、也不屈于概念的自由思考之境。“‘有界与无界’并非对立,而是生命与思维的双重维度。艺术不只是表达,更是一种认知结构的探索。绘画是我通向‘第三思维’的方式,它超越形式之争,回到人的存在之内核。”刘佑局在回答媒体提问时表示,艺术本无疆域,唯有心灵共鸣方能跨越一切藩篱。

罗马国立现当代艺术馆是意大利重要的现代艺术和当代艺术收藏、展览和研究的学术机构,始建于1885年,主要收藏19世纪和20世纪的艺术作品。涵盖从19世纪至今多种艺术流派的绘画、雕塑和装置艺术,如新印象派、未来主义、抽象艺术等,收藏有塞尚、德加、莫奈、梵高和杜尚等艺术家的作品。曾举办过“未来主义大展”“现代艺术100年”等艺术展及马塞尔·杜尚、路易吉·丰塔纳、乔治·莫兰迪等大师的个展。

构建文化共鸣的“第三思维”

作为首位在蓬皮杜中心举办画展的中国艺术家,刘佑局的作品曾被大英博物馆、卢浮宫等机构收藏。此次展览是刘佑局继去年威尼斯双年展后,在欧洲艺术殿堂的又一次重要展览,进一步促进了中意文化交流,展现了艺术无国界的理念。馆方高度重视此次展览,特意于21日上午安排展览新闻发布会,下午举行展览开幕式,罗马国立现当代艺术馆、罗马美术学院、拉奎拉美院、佩鲁贾美院等相关负责人,以及当地艺术史学家、艺术理论家、文化机构负责人等逾百位嘉宾出席活动。意大利《国家报》《晚邮报》《艺术之声》等十余家主流媒体及国家电视台代表悉数到场。

在庄重而热烈的氛围中,意大利艺术界人士对刘佑局在中意文化交流领域所做的贡献给予高度评价。罗马国立现当代艺术馆馆长雷娜塔·克里斯蒂娜·马赞蒂尼在致辞中说:“刘佑局的艺术精神既深植于东方哲思,又开放于世界语境。他以‘第三思维’的概念,让艺术重新成为沟通文化、时间与灵魂的桥梁。”意大利美术评论家、罗马美术学院艺术史论家马里奥·比安奇教授则在发言中评价道:“在全球艺术体系逐渐趋同的今天,刘佑局的作品以鲜明的东方精神和哲学反思,为西方艺术注入了一种新的认知可能。”

作为此次展览的重要学术活动,“刘佑局个人作品研讨会”于22日上午在罗马国立现当代艺术馆举行。研讨会现场气氛热烈,多位意大利评论家表示,刘佑局为当代艺术提供了一种全新的思想路径——他让艺术重新回到哲学的本源,让视觉重新成为思维的事件。罗马美术学院古代艺术史与博物馆学教授马尔科·诺卡在会上指出:“刘佑局的作品以绘画为语言,却超越了绘画。‘第三思维’不是理论的装饰,而是一种重新定义‘看’与‘被看’的方式。他把艺术从感官的对象性,转化为思想的生成场。”著名策展人安娜·巴尔扎尼在致辞中强调:“刘佑局的创作既是个人的艺术实践,也是中意文化共鸣的桥梁。他的作品中融合了东方哲学的深思与西方现代艺术的解构精神,是两种文明在当代语境中一次深刻的真诚对话。”

展览将持续至11月17日。据悉,由学术委员会提名,罗马国立现当代艺术馆作出决定,拟收藏刘佑局此次展览的部分作品,这也是该馆首次作出收藏中国画家作品的决定。