●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(253)

南门鸟瞰。本文配图除署名外均由 郑楚藩 摄

南门社区居委会位置图。阿 龙 制图

望江北路中山路交会处,为揭阳古城南城门旧址。南门得名于南城门。

望江北路南门段。

引榕干渠南门段。

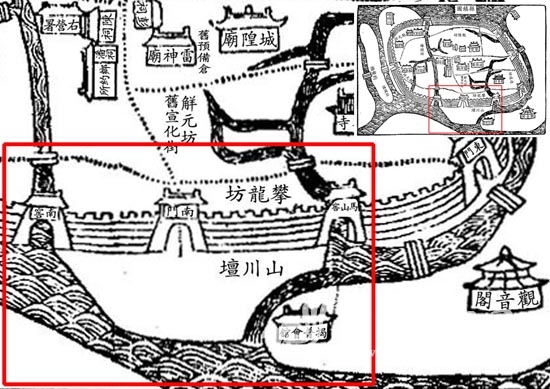

清乾隆《揭阳县志》城坊图中的“攀龙坊”。阿 龙 截图

南门社区居委会。陈耀双 摄

从双溪明月公园出发,沿南河北绿廊西行20.607千米,来到望江北路马山窖窖口,就来到进贤门街道南门社区境内。2025年国庆中秋长假刚过,记者一行走进南门社区,这是我们“行走绿廊,感受水城文化”系列报道经过的第80个社区(村),也是进入进贤门街道境内的第6个社区(即前西马街道2社区加上前中山街道4个社区)。

南门社区位于进贤门街道南部偏东,东邻东门社区,南与仙桥街道顶六村、淇美村隔南河相望,西与滘墘社区以南窖溪为界,北与店马社区相交。辖域面积0.11平方千米,户籍人口5026人。

县城南郊,明朝中期划入县城

南门地域,秦汉时期属古揭阳县管辖。东晋咸和六年(331),将揭阳县分设为海阳、潮阳、海宁和绥安4县,南门地域属海阳县。南宋绍兴八年(1138)复置揭阳县,南门地域位居揭阳县渔湖都极西地区,为玉窖村所在地。绍兴十年(1140),县治定于玉窖村,县署建于玉窖村地势最高的地方,称高地(今高地巷)。不久,县城城墙筑起,南门地域成为县城的城南外地区。

宋元政权更迭时,县城被元兵所毁。据1990年《榕城镇志》载:“至元十五年(1278,即南宋端宗景炎三年),文天祥率宋军奔榕城,元兵穷追至此,民助文抗击。城破,元兵毁学宫,纵火焚城,屠杀3日,尸积如山,全城仅存6户8人。”从“城破”“焚城”的叙述看来,南宋所建揭阳县城城墙在战争中被毁。

元初政局稳定后,统治者重建了城墙,据清乾隆《揭阳县志》载:至正十二年(1352),县治筑土城周800余丈,环县衙建内石城(即今禁城——本系列第26站有详述)周200丈。

依这个记载,至元代形成的周800余丈,便是其时的城区规模。这个规模究竟从哪儿到哪儿呢?地方史书没有载述,但因为禁城从元代至今,区域保留得较为完整,内城“周200丈”和土城“周800丈”的数据,正好让我们可以测算出土城的大致范围:内城和土城其实就如两个同心圆,县城辖域就于土城之内,县署范围就在内城之中。外圆周长比内圆周长多4倍,外圆的半径为127.4丈,而内圆的半径则为31.8丈,这个同心圆的外圆半径就只在内圆半径上向外延伸出95.6丈,也即只多出两倍距离而已。照这样的半径推断,元代土城墙内的范围,大致就是沟仔墘街-北马路-学宫东侧-城隍路-玉窖溪围起来的范围。南门地域,在元代至明初的时间里,依然是县城的南郊地区。

明太祖洪武元年(1368),明朝建立后,政局趋稳,揭阳县城人口逐渐增多,经过近百年的繁衍生息,迁入县城定居的人越来越多,县城也向东西南北4个方向拓展。天顺五年(1461),县城重垒起新城墙。这次垒筑起来城墙,奠定了县城近500年的城市格局,基本上就是民国二十七年(1938)年拆除城墙后形成的环城路范围。南门地域便完全被纳入到县城之中,县城城门中的南城门,也建了起来,由县署通往南门的南端大街,也被称为南门街(今中山路南段)。南城门下的南护城河,东通马山窖,西达南窖。

随着一波又一波的人口迁入县城南部这一片新聚居区定居,御史府西侧、玉窖溪东岸的史巷直街形成长街并直抵南城墙下,靠近南城门的一条东西走向小巷也形成市集,跟玉窖溪北段的北市形成南北相映的市集,因此得名南市巷。南市巷东端也与东门直街互通,成为南门地域的重要街巷。

清初,县城人口增多,县知府将县城划为7坊,建立起基层管理机构。南门地域,建为攀龙坊。据1990年《榕城镇志》载:顺治朝(1644~1661)初叶,在城建置7坊,计:魁隆、朝天、椿桂、攀龙、解元、魁元、达道。坊的建制,大致类似于今天的社区居委会。

攀龙坊名字,取自成语攀龙附凤,意为臣子辅佐君主建功立业。县城7坊所取名字,都有积极向上愿景。

在《榕城镇志》的《清代揭阳在城(榕城)七坊区域及保甲数简表》上,攀龙坊的管辖区域为:南门内外,东至东升街、马山窖、西至东桥巷口,包括卓厝巷、马巷、南市巷、士字巷、介公宫、破庄及南窖脚一带。坊址设于南窖昭灵宫,有保甲数34甲(保甲,类似于今居民小区)。

在清乾隆《揭阳县志》载12条城坊街巷中,南门地域一共有宣化街(通南门)、东桥巷(通东桥)、南市巷(通窖口桥)和马山巷(通东门),这也说明,到清代中期,南门地域已经形成人口聚焦的街区。

人文纯朴的文化街区

南门地域,明清时期留下诸多的文物古迹,这也让南门成为揭阳古城的一个重要文化街区。

位于南门庄厝围的庄氏家庙,始建于明代,是一座“五间过”格局的古建筑。据县志载,明揭阳龙溪人庄典于弘治丙辰年(1496)考中进士,历任江西安福县(今属吉安市)令、宁王府(治所在今江西省南昌市)长史等职。任县令时,他面对私谒请托紧闭衙署大门,直言“三尺法具在,吾知奉法而已”;正德十四年(1519)宁王朱宸濠谋反,逼其交出府库钱粮,庄典宁死不从,受杖入狱后绝食三日,正衣冠端坐而卒。明世宗朱厚熜感念其忠烈,于嘉靖元年(1522)颁诏追封他为太常寺少卿,谥号“文介”,并特拨贡品盐木,在揭阳榕城为其赐建家庙。庄氏家庙遂成为岭南大地少有的“皇家封地”家庙。2023年,庄氏家庙被正式公布为揭阳市文物保护单位。

位于南市巷中段的曾母陈氏节孝祠坊,始建于清乾隆二年(1737)。该祠是朝廷为褒扬监生曾孔温的妻子陈氏而建。地方志记载陈氏“敬事舅姑、义方教子,设粥济饥”。据县志载:“曾学思,字大经,在城人,雍正丁未(1727)设粥以济饥。又助贮谷当社,邑令屡奖之。”曾家富贵且有善义,主持家务的陈氏在这方面当是做出了较大的贡献,因此,获得朝廷的表彰。这个祠坊为揭阳的节孝文化增添了可贵的人文内涵和价值亮点。2023年被公布为揭阳市文物保护单位。

位于介公宫巷中段的李氏宗祠,始建于清乾隆三十七年(1772),坐西朝东,宗祠主体为面阔5开间、20.2米,进深20开间,建筑面积约1046.4平方米。主体建筑为三进二天井,六房,四旁厅,一埕一反照厅构成,它是揭阳乃至粤东地区现存一座较大型、较完整“宗祠兼民居四世同堂”的宗祠。整座布局巧妙合理,结构严谨,抬梁穿斗式混合结构。祠内梁柱、瓜柱、驼墩、脊饰等建筑构件及饰件中的木雕、石雕、灰塑、彩绘等集潮汕民间建筑工艺于一体。2022年公布为第十批广东省文物保护单位。

位于蟹地罗的罗氏祖祠三壁联,建于清光绪(1875~1908)末年。光绪二十七年(1901),县城人罗懋修以81岁高龄参加广东乡试,获恩赐举人,堪称儒林佳话。中举后,他发动族人兴建罗氏三壁联,为家族筑牢根基。该建筑群占地约2000平方米,布局精巧,融合了潮汕传统的“四点金”与“下山虎”格局,尽显潮汕建筑的独特韵味。中路的罗氏宗祠庄严肃穆,左右路的宅第温馨宜居,东西两侧的从厝错落有致,虽无后包,却也疏密得当。这个建筑群的建筑工艺达到了登峰造极的境界,也为后世留下了一段津津乐道的传奇故事。

英雄辈出的红色街区

南门地域,在风起云涌的抗日战争时期,一批爱国学生走上街头宣传抗日,这批在抗日运动中成长起来的热血青年,在革命斗争中写下了不凡的历史。

刘特慎(可回看本系列第249站),父亲开的刘桐发京果铺就在中山路卓厝巷口,卢沟桥事变的消息传来,他还在揭阳一中读书,但立即在学校组织起抗日宣传活动。1937年11月,揭阳青年救亡同志会成立的时候,他成为第一批会员。在抗日宣传中,他加入中国共产党,随后到桑浦山前线慰问士兵并在部队充任国语和潮汕话翻译员,将当地山民向导的潮汕话翻译为国语,战斗归来,被部队表彰为“抗日四勇士”之一。后来,他参加抗日游击队,在阻击国民党反动派的“围剿”中负伤。伤愈后,他隐蔽到乡村教书,继续开展革命工作,不久,被党组织派往台湾省,在台中和高雄一带开展革命工作。1950年底,被台湾当局逮捕,牺牲于台北马场町。

从加入共产党开始,刘桐发京果铺就成为党组织的一个秘密联络点,刘特慎利用这个点开展情报传递工作。

方思远(可回看本系列第250站),南门方厝人,也是一位从抗日救亡宣传中成长起来的青年学生。在国民党解散揭青抗之后,他和一批党员隐蔽到潭王村,在蓝康小学教书,培养了一大批爱国青年,这些青年后来大都成为革命队伍中的战士。解放战争时期,方思远利用南门头的利民文具店开展革命活动,成为在城地下党的一个联络点。随后,他又在县城设立多个地下联络点,为党组织收集情况。这多个联络点的地下联络员,为揭阳县城的解放搜集到大量的情报,也为解放后稳定县城政局起到了很大的作用。

余为龙,南门步主前人,1934年在揭阳县立第一中学读书,担任学生自治会主席,多次组织同学参加社会活动,宣传抗日。1937年抗日战争全面爆发后,积极参加揭阳青年抗日救亡活动。1938年加入中国共产党,在揭阳青抗会担任第二、三届的宣传委员,并任中共揭阳县委、县工委青年部长。“揭青抗”被国民党强迫解散时,余为龙写了《告人民书》,张贴在西马路上。“皖南事变”后,余为龙等人将中共中央《为皖南事变发表的命令和谈话》等文告进行翻印,乘夜张贴在榕城大街小巷,使民众知道事变真相。国民党县警察局四下通缉他,党组织立即将他派到福建闽西南党校学习,后又派他到福建龙岩负责领导工作。在龙岩,余为龙由于成绩卓著,被任命为闽西南特委宣传部部长。他日夜操劳,忘我工作,不久患上恶性疟疾,于1941年秋逝世。

余为豹,南门步主前人,1937年抗日战争全面爆发后,在堂哥余为龙影响下积极参加抗日救亡活动。1938年加入中国共产党,在“揭青抗”负责领导工作,宣传抗日救国,组织随军工作队,救护伤兵,组织抗日游击队等。后遭国民党县警察局通缉,转移到农村小学隐蔽。不久,党组织决定让他外出求学,于1941年春赴贵州安顺国立贵州大学附设机械技术科学习,自此走上了终生从事电器机械专业的道路。解放后在上海电缆厂、沈阳电缆厂、上海电缆研究所等部门工作,1985年主编并撰写《电线电缆专业发展史》。离休后仍勤耕不辍,著作了一些电机专业论文和书籍,为科技进步贡献了力量。

从攀龙坊到南门社区的沿革

自南宋复置揭阳县后,南门地域为接近县城的南城郊地带。明天顺五年(1461),县城向四边拓展。南边拓至南河边,南门地域才划入县城范围,县城五门三窖中的陆路南门、水路南窖和马山窖3个交通要道,均位于南门地域。南城门外的南河边地段,也属南门地域范围。

清代至民国初年,为攀龙坊建制。民国二十一年(1932),将7坊改建为10镇,攀龙坊改建为攀龙镇,镇公所仍设于南窖边的昭灵宫。

民国三十一年(1942),县城10镇合并为6镇,解元、攀龙两镇合并为元龙镇。第二年,又再恢复为10镇,南门地域仍为攀龙镇。

民国三十三年(1944)春,再度将10镇合并为6镇,南门地域属元龙镇。

中华人民共和国成立后,1949年11月28日,榕城市人民政府成立,将原来各镇改置为6个分区和1个郊区,元龙镇改置为元龙分区,南门地域属元龙分区。

1951年7月,城厢各分区下设居民大组,居民大组下设居民小组。自清代设置的保甲制度,至此废,演化为居民大组、居民小组。南门地域始设南门民居大组,以位于旧南城门头附近而得名。

1952年12月27日,榕城市改置为榕城镇,6个分区改以序号排列,元龙分区改称第四分区。

1955年,罢县城6分区,改置为41个居民委员会。41个居委会实际上为原分区下辖的居民大组。南门地域有南门居委会。

1959年3月28日,将县城41个居委会改置为10个管理区,为榕城镇人民委员会的派出机构。南门管理区为其一,管辖范围基本为历史上攀龙坊范围。

1961年春,县城管理区复置为19个居委会,南门管理区析为南门、卓厝巷两个居委会。

1963年2月11日,县城19个居委会合并为10个居委会,卓厝巷居委会并入南门居委会,居委会设于卓厝巷14号。

1975年,将县城10个居委会改置为5个街道办事处,以序号排列,为榕城镇革命委员会的派出机构。南门居委会和中山居委会合并为第三街道办事处。次年12月,5个办事处再次析为10个,名称和辖域恢复为1959年管理区范围。南门地域设为南门街道办事处。

1991年12月7日,国务院批准设立地级揭阳市和县级榕城区。随着行政区划的调整,1992年6月2日,榕城镇析为榕华、新兴、中山、西马和东山5个镇级街道,中山街道辖原镇辖中山、东门、南门和永革街道办事处。原镇辖街道办事处改称居民委员会,原南门街道办事处改名为南门居委会。

积极服务古城修缮工作

2025年,在“百千万工程”的深入推进中,揭阳古城迎来了一场前所未有的焕新蜕变。4月份起,中山路启动全面加固修缮与外立面提升工程,骑楼老街秉承“修旧如旧”进行修缮,力图重现民国风韵。中山路全长660米,南门社区境内有300多米,沿街铺面有100多间,社区干部全员参与到服务骑楼街保育活化修缮工作中,劝导铺户配合修缮工程,腾出铺户让施工团队进行修缮,并帮助一些铺户解决临时经营方面的问题。在施工团队碰到困难时,社区干部也迅速到位,现场协助解决问题,受到施工团队的称赞。

10月份的国庆中秋双节长假,大批游客涌入古城,参观修缮一新的骑楼街。节日期间,古城中山路-思贤路十字街区禁止小车和摩托车进入,南门社区居委会派出全体社区干部到各个巷口24小时值勤,防止摩托车冲卡进入禁行区域。因一些环卫车辆和古城经营户小货车等特殊车辆仍可进入,因此,每个卡口都必须有值勤人员守岗。古城和游客都在过节,但社区干部却是天天值勤。社区“两委”干部谢柔銮说:“自古城修缮工程启动以来,我们社区干部就几乎没有休息日,每天都在配合修缮工作,而大节日则服务社区的安保工作。看到古城变得越来越美,游客越来越多,我们虽然累些,也觉得值了。”

谈到当下的“活力古城”建设,南门社区党委书记、居委会主任纪日初说,社区“两委”干部将以关爱“一老一小”群体为指导方向,通过举办社区“老年人公益课堂”,开展青年夜校、文艺演出、非遗展览等活动,丰富居民精神文化生活。在服务修缮后古城骑楼街的活化保育方面,社区将持续开展环境整治行动,确保骑楼街路面和立面的整洁清新,同时集中清理背街小巷的卫生死角、整治乱堆乱放,定期组织“绿美先锋”活动,打造干净、整洁、宜居的社区环境。