●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(254)

昭灵宫旧址。阿 龙 摄

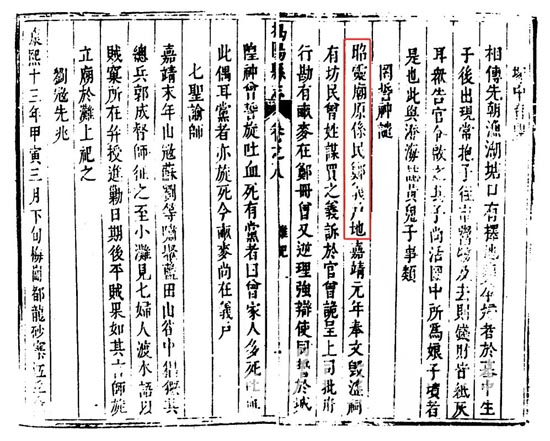

清乾隆《揭阳县志》载昭灵宫资料。郑哲坤 截图

郑一统祖居地位置图。阿 龙 制图

仙桥街道篮兜村郑一统出生地。阿 龙 摄

清雍正《揭阳县志》载《罔誓神谴》故事。郑哲坤 截图

郑一统先祖享堂庸叟公祠鸟瞰。郑周盛 摄

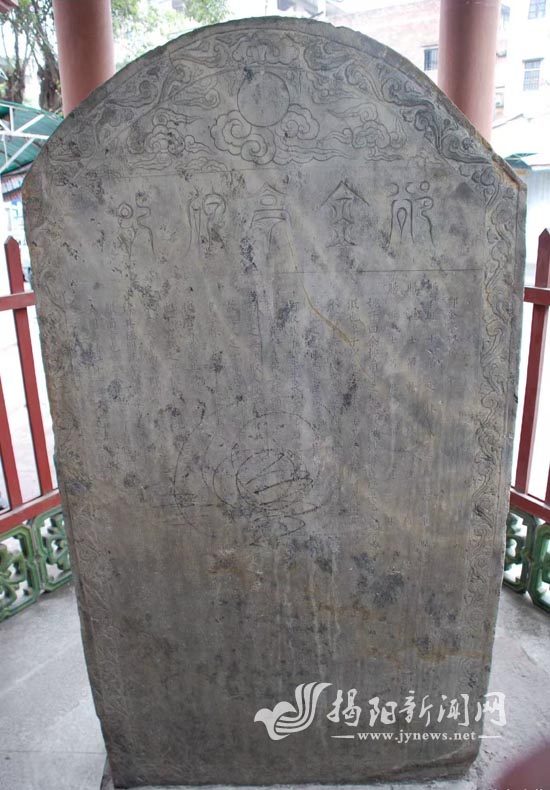

在昭灵宫庙里,还可以依稀辨识到镌刻在石柱上“某某捐赠银两多少”的字样。小 郑 摄

位于东莞市莞城街道光明路与教场街交叉的街角处,有一处市级文物保护单位“却金亭碑”。

却金亭碑记拓片。郑哲坤 提供

揭阳历史先贤、明朝曾任翰林院编修的郑一统(1509~1542),是揭阳历史上的一个重要人物,他的业绩,不单存留于揭阳的地方历史资料上,还留存于东莞、北京等地的历史档案中。其生平与榕城多地渊源深厚,曾居榕城区南窖桥头的昭灵宫与仙桥街道篮兜村。他才名卓著,曾拆解“嘉靖”二字作颂诗获皇帝嘉奖,封文林郎。与林大钦同窗挚友,曾助其求学,传为佳话。归家守孝期间结庐讲学,培育后学。其清高守节的品格影响深远,《揭阳县志》为其立传,有诗作《京邸中秋玩月》传世。其故居所在之地,也成为承载揭阳人文记忆的重要印记。

2025年秋分时节,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到进贤门街道南门社区郑一统的祖居地——昭灵宫,又专程到仙桥街道篮兜村,探访这位揭阳历史名人的故事。

昭灵宫曾是郑一统的祖业

位于南窖东岸、史巷直街南段的昭灵宫,据我市青年文史爱好者郑哲坤考证,昭灵宫原来是郑一统的祖父郑义的户地,也就是郑一统的祖业。昭灵宫后来又成为攀龙坊的坊庙址。这里头的转折,又有一段鲜为人知的故事。

郑哲坤介绍,自明初起,部分篮兜郑氏先人逐步定居县城攀龙坊一带聚族生息,诗礼传家,至永乐六年(1408)便有族人郑志谨考取举人,后官府建“登云坊”于县城宣化街以资纪念。

攀龙坊中昭灵宫的户地原来是郑义在明嘉靖元年(1522)奉公文毁淫祠时买下的户地。后来,有邻居与他发生了土地纠纷,对方强辩那块地是属他的,后两家诉至官府。那位邻居还到城隍庙跪下发誓说,若有虚言,必遭天谴。过了不久,邻居莫名其妙地在家中吐血而亡。街坊们都说,是城隍公为郑义主持了公道。因城隍公主持公道的故事被街坊们传得有声有色,郑义后来把昭灵宫户地捐给官府,昭灵宫遂成为城隍庙的附属机构。郑哲坤说,《揭阳县志》以《罔誓神谴》为题载录了这个故事。县志又载:“郑义,累蒙恩赐绢帛,历预乡宾,寿九十三,有孙一统乙未翰林。”县志的诫褒意蕴十分明显。

明清到民国时期,昭灵宫一直香火不断,有不少善男信女捐献了不少香火钱,至今,镌刻在庙里石柱上,还可以依稀辨识到“某某捐赠银两多少”的字样。

据1990年《榕城镇志》载,中华人民共和国成立后,昭灵宫成搬运站的站址。20世纪90年代,昭灵宫成为青狮文化旅游景区青狮体验馆,门口沿窖岸边建有观景茶座。2025年,青狮旅游景区搬离南门社区,昭灵宫恢复为一处旧宅。

出身于军户家庭

郑一统,字朝庆,号碧河,行一。明正德四年(1509)五月十四日生于广东潮州府揭阳县官溪都蓝桥里(今榕城区仙桥街道篮兜村)的一户世代承袭的军户家庭(军籍)。

曾祖父郑寅龄,字克永,号学愚。祖父郑义(约1440~约1530),字宜赈,号府应,预乡宾,寿九十有三(见清雍正《揭阳县志卷六·耆寿》)。父郑阳春(?~1538),字世元,号澜冈,以子一统封文林郎,翰林院编修(见《县志卷五·封赠》),母刘氏。据清代《郑氏本仁堂族谱》载:其木主座寄会宗祠(本仁堂)第三层西八位。

明朝初建,承袭元制,明廷实行配户当差的户籍制度。据郑哲坤考证,明代,按职业编成不同种类的户籍。洪武二年(1369)规定:“凡军民医匠阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。”

军籍是单独隶属于都督府,军户不受行政官吏的管辖,因此在身份、法律和经济上的地位都与民户有所不同。军户制度是一种强制性的军役,军户是世袭的、家族的、固定的,民人一经为军,其一家便世代为军。如果参军的壮丁老病或死亡,便由次丁或余丁替补。同时,服役的军士按照卫所为单位,编制成为明王朝的常备军队,戍守在规定的地区。其高祖父郑谭“输国赋于金陵(南京)”之事,亦可详知郑一统的“军籍”身份是代代承袭的。

《明史》载,全国分为军户、民户、匠户三种户籍。这三种户籍又有所区分:军籍中除了服军役的军户之外,还有校尉、力士、铺兵等;民籍中除了服民差的民户之外,还有儒户、医户等;匠籍中除了服匠役的匠户之外,还有灶户、裁缝户、马船户等。全国的民人,划分为各自差役(职业)不同的“户”,承担着不同种的差役。

“军户”为明朝提供了稳定的兵源,但同时也造成了阶级的固化。在军户制度下,一旦被编入军籍,世世代代都将受到严格的限制。此外,军户的生活状况是很不理想的,屯田土地被侵吞、军饷被克扣的现象也十分严重。

在严苛的军户制度下,明代军户无不期盼着能够摆脱军籍,而当时合法的途径就是得到皇帝特恩,从而免除军籍。据《明经世文编》载,明宣德间颁布的《军政条例》规定:“故军户下,止有人一丁,充生员,起解兵部,奏请翰林院考试,如有成效,照例开豁军伍。若无成效,仍发充军。”因此,要想得到皇帝的特恩,最好的办法就是读书有成,成为国家认可的人才。

天资聪颖,旋选翰林

郑一统少时敏悟,聪颖好学,深受族人所器重。父郑阳春为敦厚乡贤,常以同村名宦、族兄郑一初少年励志力学,登进士后任官刚正廉洁为典范,谆谆教子。郑一统至12岁,已是颇通书史,文墨过人,遂就读于郑一初在紫陌山脉飞凤山背侧的仰斗书屋(址今已废)读书,拜于郑一初之子、岭东名儒郑大仑门下学经史、义理,与潮汕神童状元林大钦是同学。

郑一统以揭阳县学生身份中式,在嘉靖十年(1531),举广东乡试第三十名,与郑一初表亲陆锦(字尚絅,桃山东岭人)同榜中取举人。嘉靖十四年(1535)礼部会试第八十八名,中举贡士。嘉靖十四年(1535),韩应龙榜登进士第二甲第六十一名,赐进士出身,年仅27岁。是时,父郑阳春、母刘氏、妻子陈氏在乡盼荣中捷报和享受光宗耀祖的喜悦(见《嘉靖十四年进士登科录》,载“具庆下”,“重庆下”表示祖、父俱在,“具庆下”表示父母俱存)。据《西林孙氏族谱》记载,西林族长孙默斋与郑一统结下官宦姻亲,其次子孙思孝娶郑一统之女为妻。

据《明世宗实录》记载:嘉靖十四年(1535)四月初二,郑一统同诸贡士赴殿试。四月初六,赐状元韩应龙等进士及第。四月初九,世宗赐进士宝钞。次日,状元率诸进士上表谢恩,旋选翰林院庶吉士。

嘉靖十四年(1535)四月十八:“改进士赵贞吉、李玑、敖铣、郭朴、任瀛、骆文盛、尹台、康太和、沈瀚、欧阳 、王立道、稽世臣、彭凤、郑一统、胡汝霖、林庭机、高时、黄廷用、奚良辅、汪集、郭鎜、沈良材、陈东光、王维祯、张绪、李秦、何维柏、卢宗哲、全元立、赵继本为庶吉士。”据郑哲坤考证,庶吉士,亦称“庶常”,是中国明、清两朝翰林院内的短期职位。在通过科举考试中进士的人当中选择有潜质者担任,先在翰林院内学习,之后再授各种官职。明英宗后有惯例:“非进士不入翰林,非翰林不入内阁。”故庶吉士又称“储相”,从二甲、三甲中,选择年轻而才华出众者入翰林院任庶吉士,称为“选馆”。成绩优异者留任翰林,授编修或检讨,正式成为翰林,称“留馆”。其他则被派往六部任主事、御史;亦有派到各地方任官。升侍郎顾鼎臣礼部尚书兼翰林院学士,仍掌詹事府事,教习之。

诏授庶吉士李玑、赵贞吉、敖铣、郭朴、骆文盛、尹台、康太和、欧阳 、王立道、嵇世臣、彭凤、郑一统俱翰林院编修。

与林大钦结为金兰,同窗共读

记者在篮兜村采访中,还了解到郑一统与潮汕科举史上独一无二的文状元林大钦((1513~1545),字敬夫,号东莆,明代状元。海阳县东莆都仙都村人(今潮州市金石镇山兜村)。幼家贫失怙,聪颖嗜学。嘉靖十年(1531)中举人,嘉靖十一年(1532)中进士,殿试第一,授翰林院修撰。以母老乞归,结讲堂于桑浦华岩山,与乡子弟讲贯六经,究性命之旨,终年34岁。著有《东莆先生文集》。)与郑一统之间深厚的文缘墨谊。在篮兜村,这段故事可谓家喻户晓,人人皆知,它不仅见证了两位杰出人物的深厚情谊,更彰显了篮兜村深厚的文化底蕴。

据传在明朝正德年间,揭阳蓝桥村的郑员外(郑一统之父)发现自家菜园中的冬瓜上刻有娟秀诗句,经查证,原来是林大钦这位“冬瓜诗人”所为。林大钦虽家境贫寒,却聪明好学,通过偷听书斋课程积累了丰富的知识。郑员外深感其才,决定资助他完成学业,于是邀请林大钦到揭阳郑氏私塾与儿子郑一统一同学习。在名儒郑大仑的教导下,两人相互激励,学业进展迅速。后来,在嘉靖十一年的科场中,林大钦脱颖而出,成为状元。3年后,郑一统也成功登进士第,并入选翰林院编修。兄弟二人同朝为官,一时传为佳话。

嘉靖十八年(1539),郑一统在乡倡建蓝桥“郑氏家庙”。落成后,林大钦以辛卯乡试同榜举人的身份亲书“金马玉堂”4字以资庆贺。“金马”指金马门,汉时学士待诏之地;“玉堂”指玉堂署,宋时翰林承旨之所。故“金马玉堂”代指翰林院或翰林学士,也泛指入朝为官。林大钦亲笔书写“金马玉堂”4字相赠,这一举动更是加深了双方之间的深厚友谊。这段佳话不仅成为揭阳文史上的重要篇章,更彰显了篮兜村与山兜村之间深厚的文化渊源。

如今在郑氏家庙,只见大堂上悬挂着的3块珍贵赠匾。其中,“金马玉堂”匾也寓意着郑一统在科场上的连捷佳绩,以及后来入选翰林院编修的荣耀。这块匾额后来被编入辽宁人民出版社1992年出版的《中华名匾》一书中,彰显了其不俗的文化价值。

巧拆“嘉靖”作颂诗,智斗严嵩获嘉奖

在京期间,郑一统颇有文名,又器宇轩昂,宽厚仁爱,诸同馆都十分敬重他。每次馆试都获第一名,其《题御屏》颇得世宗心意。

据《篮兜乡志》记载:“《题御屏》为翰林智斗奸相严嵩临时所作”。嘉靖十六年(1537)正月,嘉靖皇帝授郑一统为翰林院编修,官阶文林郎,敕封其妻陈氏为孺人,移封父母如制。

这段关于郑一统作《题御屏》诗的相关记载,源于流传的一个故事:郑一统于嘉靖十四年中进士,进翰林院庶吉士,在京期间文名远扬。当时严嵩为相,想招郑一统至门下,多次拉拢都被拒绝,因此严嵩视他为眼中钉。严嵩的爪牙在郑一统的家书中偷获“御街说白话”之句,严嵩断章取义,密奏皇帝,说郑一统狂妄自大,藐视皇上。但嘉靖皇帝若仅以此惩处郑一统,又恐朝臣不服,于是与严嵩密商一计。

一日早朝后,嘉靖皇帝称后宫新置一屏风,要委一臣下题诗于屏上,严嵩立即奏请由郑一统来题写,皇帝照准。郑一统毫无思想准备,在这庄严朝堂中一时难以产生诗意。他抬头看到同窗挚友林大钦也在班列之中,便奏请林状元为自己研墨以助诗兴。

林大钦心中明白郑一统的处境,斜目暗示殿中挂着的书有“嘉靖”年号的匾额。郑一统立即领悟,挥笔用“嘉靖”二字拆成八个部首,写成了一首题为“颂圣”的律诗:“士本原来大丈夫,口称万岁祝三呼。一人端坐乾坤上,两弼交加社稷扶。加福加禄加天寿,立纲立纪立皇都。主上愿与天长久,月到中天照五湖。”

嘉靖皇帝听了这些歌功颂德的诗句后心中大悦,当殿嘉奖郑一统博学多闻,并封赠为文林郎。而严嵩的毒计不成,只能呆立殿中,无可奈何。

廉政垂范,题字“却金亭”

郑一统为官清廉,成为嘉靖朝人们敬仰的有为官员。

在位于东莞市莞城街道光明路与教场街交叉的街角处,有一处市级文物保护单位“却金亭碑”,上面的小篆书碑额,是郑一统所书。

嘉靖十七年(1538),番禺县尹李恺来东莞交叉检查外贸,订立制度,不准官吏随意抽盘、骚扰外商。为表谢意,暹罗(今泰国)人柰治鸦邀集外商筹得一百两银奉送李恺,李恺拒不接受。

嘉靖二十年(1541),柰治鸦到广州禀请巡按王十竹批准,在东莞城码头附近的演武场之南,建却金坊和立却金匾。

嘉靖二十一年(1542),东莞县知县蔡存微立却金亭碑。明万历二十四年(1596),巡按广东监察御使闽惠安刘会重修却金亭碑。

2006年年底,莞城的文化部门在却金亭碑上修建一个木石结构的仿古亭子,用来保护却金亭碑。郑哲坤介绍了当年郑一统受邀题写碑记的情景。其时,郑一统的父亲去世,依官员丁忧体制,返乡守制。倡立却金亭的长官执意请德高望重的廉官来题写碑记,经过一番筛选,认定郑一统是最佳人选,于是,就专程到揭阳来请郑一统题字。

退隐田园,英年早逝

在郑大仑的教育熏陶下,郑一统严于律己,勤奋上进,个人品格高尚,为人正直仁厚,不愿与朝廷权奸同流合污。当时严嵩任首辅,深得皇帝信任,权倾朝野,可惜其人专事结党营私,陷害忠良,铲除异己。在严嵩的经营下,朝廷中官员多是他的党羽。严嵩见郑一统是个人才,多次拉拢都被拒绝。严嵩见笼络不成,便想借机除掉他,幸好他机敏聪慧,多次躲过权奸陷害。

郑一统在朝为官,本来满怀抱负,想为国尽展生平所学,作一番利国利民的事业,怎奈权奸当道,报国无门。他深感官场险恶,厌恶互相倾轧的现状,便萌生了退隐的念头。

嘉靖十七年(1538),郑一统告假归家守孝,结庐山中,读书讲学,不问政事,少至城市。

嘉靖二十一年(1542),假期届满奉旨上京,行至半途感染疾病,日益病重,无法赴京,只好返回揭阳家中养病。归家后不久病逝,年仅34岁,筑葬于紫陌山浮坪,面向榕江南河。《揭阳县志》为其立传,以示纪念。

郑一统一生文学才华横溢,著有《题城东见山亭》《玉堂对菊》《京邸中秋玩月》《题茂林》《仙桥渡》等诗作,其诗风格多样,展现了他的文学素养和对生活、自然的感悟。如今,篮兜村民为纪念这位未展生平抱负而英年早逝的前贤,特于祖祠“郑氏家庙”的走廊上,把他题御屏的这首诗,勒石镶嵌其中,以为子孙瞻观怀念。